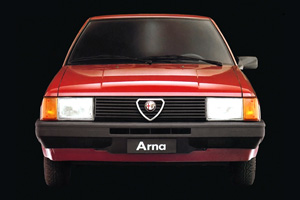

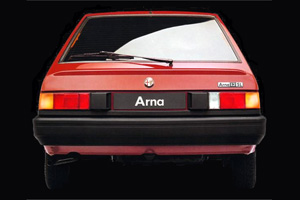

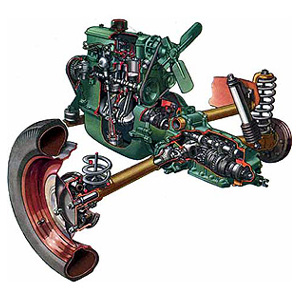

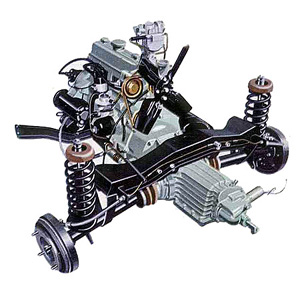

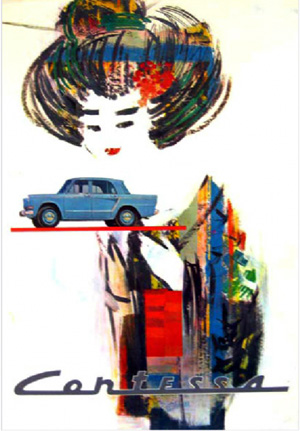

1967年、日野は、運輸省の業界再編案に基づく行政指導を受ける形で、乗用車生産を中止し、トヨタとの業務提携する(後に子会社化)という経営上の大英断を行いました。 コンテッサを見れば、こんな美しいスタイリングを持つクルマを造ることができたのだから、乗用車を作り続ければ・・・という感想を多くの人が持ちがちになるのではないかと思われます。しかし、仮にそうしたとしても、コトは、そんな簡単に進まなかったことでしょう。 厳密にいえば、コンテッサは、イタロ=フランコ=ジャパニーズ、と称するのが正しく、フランコというのはルノーです。日野は乗用車造りにおいては、教えを請うたルノーの技術的影響を、最後まで払しょくできなかった(独自の技術を持つことができなかった)からです。玉石混合の日本自動車産業の黎明期のおいては、それでも通用したのでしょうが・・・ 余談ですが、イタロ=ジャパニーズと聞くと思いださざるを得ないクルマがあります。 コンテッサとは逆に、ボディは日本のデザイン、メカニズムはイタリア製、経済格差対策に造られたイタリア南部の工場で生産、という悪いところばかり組み合わせて造られたクルマがあるのです・・・そう、知っている人には今さらすぎるでしょうが、そう、『アルナ』です。。 1983年、経営難で政府管理下にあったアルファ・ロメオが、藁にもすがる思いだったのか、一発、起死回生を狙っていかたのか・・・どういう経緯か、日産と手を組み、合弁会社『ARNA (= Alfa Romeo e Nissan Automoveicoli S.p.A)』を設立します。 そこでは、お互い手持ちのパーツ・・・パルサーのボディとリアサス、アルファ・スッド用水平対向4気筒エンジンとミッション、フロントサス・・・を持ち寄り、一台のアルナなるクルマが造り上げられました。 言うまでもなく、最初から最後まで、クルマの評価も販売台数でも低調のまま、1986年、アルファ・ロメオがフィアットに買収された時点で、アルナは終焉を迎えました。 特にスタイリングをボロクソ言われがちなアルナですが、今見るとさほど悪くないのでは・・・と思ってしまうのは、ありがちな、過去は美化されやすいということでしょうか?

閑話休題。コンテッサに話を戻します。 コンテッサは、日野自動車が初めて自社開発した乗用車であり、最後に生産した乗用車でもありました。

日野ルノーの主な需要はタクシーでしたが、スイングアクスルと称されるルノーの4独サスの路面追従性は、まだまだ不整地の多かった日本の道路では好評であったといいます。 なお、本家ルノーは実用車である4CVを、ミッレミリアやルマンで走らせていました。初期の4CVは、排気量が759ccだったため、ルマンなど国際レースでは、751cc~1100cc以下のクラス(S1.1)となってしまいましたが、750cc以下のクラス(S750)にエントリーできるようにするためだけに、メーカーは排気量を747ccに変更した経緯があります。

Renault 4CV at LeMans 24H in 1952

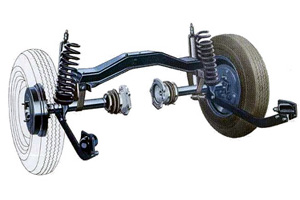

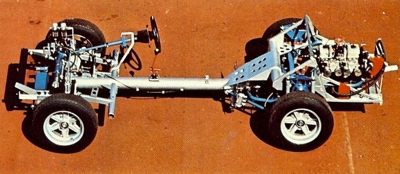

駆動レイアウトは、4CVと同じリアエンジンが踏襲されるも、リアサスは4CVのスイングアクスルのままではなく、独自のトレーリングアームが追加されています。(左:4CV 右:コンテッサ900)

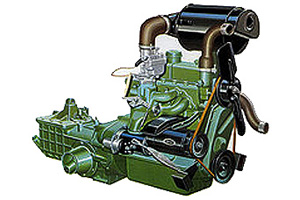

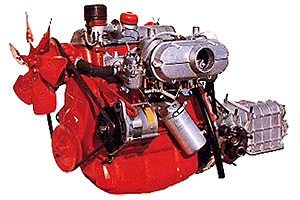

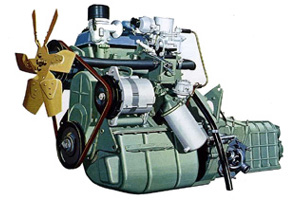

コンテッサのエンジンは、前年にデビューした商用車コンマースのエンジンを、ロングストローク化ほかの改修を行ったものとされていますが、そもそも、そのOHV4気筒は、4CVのエンジンをお手本としたものでありました。 こういったルノーに良く似た造りゆえ、海外では、コンテッサ900は、4CVの発展型で、世界中でライセンス生産されていたドーフィン(1956-1968)のボディだけを変更したモデル、と誤解して説明されることが多々あります(笑)

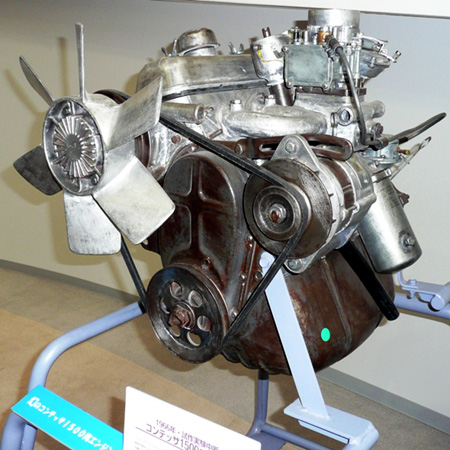

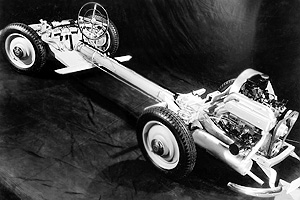

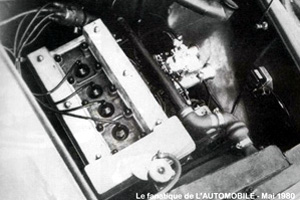

コンマースのFFユニット

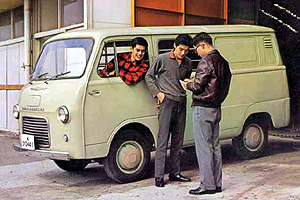

ちなみに、コンマースの駆動方式は、当時としては先進的なFFが採用されていました。それもキャブオーバー形式の商用ヴァンに、でです。その新奇さゆえかコンマースは極めて短命(1960-1962)に終わっています。なお、FFに必須と言える”完全”等速ジョイントは、当時すでにミニ(1959-2000)で実用化されていましたが、コストの問題か、コンマースでは採用されていませんでした。 さらにいえば、キャブオーバー・ヴァンにFFユニットを組み合わせたのは日野が初めてではありません。ここでまたもやルノーが、コンマースデビューの前年に、FF・キャブオーバー・ヴァン、エスタフェットをデビューさせています。(コンマースとは異なり、エスタフェットは成功し、20年以上もの長期間、生産されました) コンマースがFFを採用したのは、エスタフェットの存在と無関係ではない、と私は思いますが・・・2車のスタイリングまで似ているように見えるのは私だけでしょうか?

Renault Estafette (1959-1980) / Hino Commerce (1961-1962)

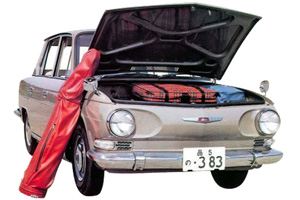

4 door sedan (DELUXE)

4 door sedan (STANDARD)

2 door coupe

900で採用されたトレーリングアーム付きスイングアクスルは1300にも引き継がれます。

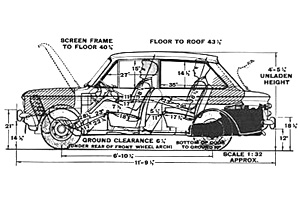

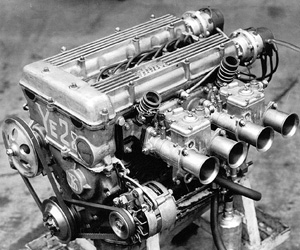

ただし、エンジンは、日野の完全自社設計となります。排気量1251cc・OHV2バルブ直列4気筒エンジンは、OHVながらクロスフロー・ヘッドを持ち、セダンではシングルキャブで最高出力55psを、クーペおよびセダンSでは圧縮比が8.5から9.0に高められた上、2基のSUキャブ装備のチューンを受け、最高出力65psを標榜しました。 クロスフロー・ヘッドの採用は、高性能化よりも熱的に厳しいリアエンジンにおける、キャブのパーコレーション対策が主たる目的だったとのことです。

クランクシャフト支持は5ベアリングが採用されていることが、マニアックにも、販売用カタログに謳われています。

業界再編を目的とする運輸省の指導に基づき、1967年、日野はトヨタと業務提携を結び、乗用車市場から撤退することになります。コンテッサの生産は、900で足掛け5年、1300で足掛け3年という短命に終わりました。 その頃、日野では1500ccの次世代エンジンが開発途中にあり、もしこのエンジンが世に出るときがあったなら、駆動系は、もはや熱的に限界であったRRではなく、FFが採用されたであろう、と日野の開発担当であった鈴木技師(後述)は述べています。

なお、日野は1963年、イスラエルの Kaiser-Illin Industries とライセンス生産契約を結んでおり、1964年から1968年までの5年間に、総計8,000台ほどの、コンテッサ900/1300および商用車ブリスカ900/1300がイスラエルで組み立てられています。

コンテッサ(伯爵夫人)はゲイシャ

他、1965年にオランダに設立された Automotive HINO Netherlands において、1966年にわずか144台のコンテッサ1300が生産されるも、1967年のトヨタとの提携がらみで、1969年、オランダ工場は閉鎖されます。

現地生産車は当然、左ハンドル

以下の2点の画像は、『エンジンのロマン』などの著書で有名な、元日野のエンジン技師でコンテッサも担当し、後年、日野副社長となった鈴木孝氏が、ICBBT2002で行った講演での資料です。(同じ話は『エンジンのロマン』でもネタにもなっています)

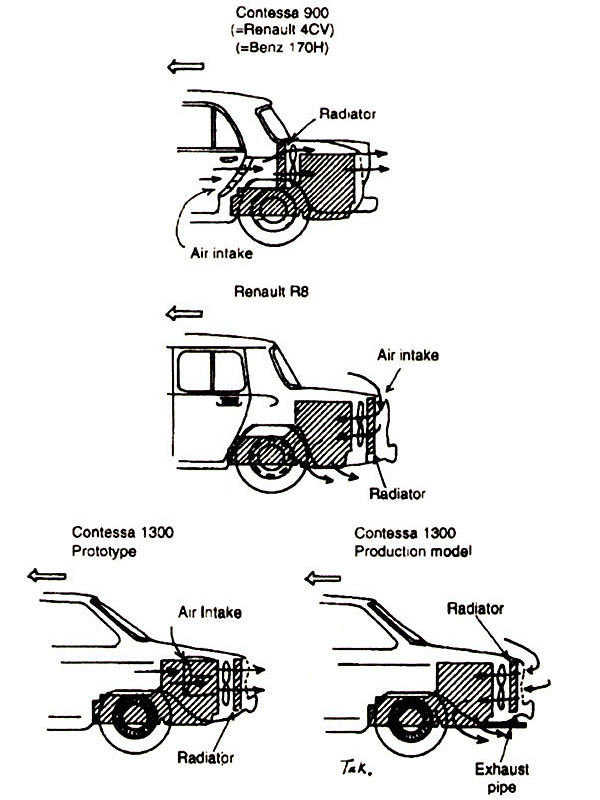

1枚目の画像は、リアエンジンの冷却方式について述べたものです。

900では”吸い込み式”、1300ではより効率的な”押し出し式”を採用したが、RRのレイアウトでは、1300が熱的に限界だった。世に出なかった次期1500ではFFが採用されたであろう・・・との旨。

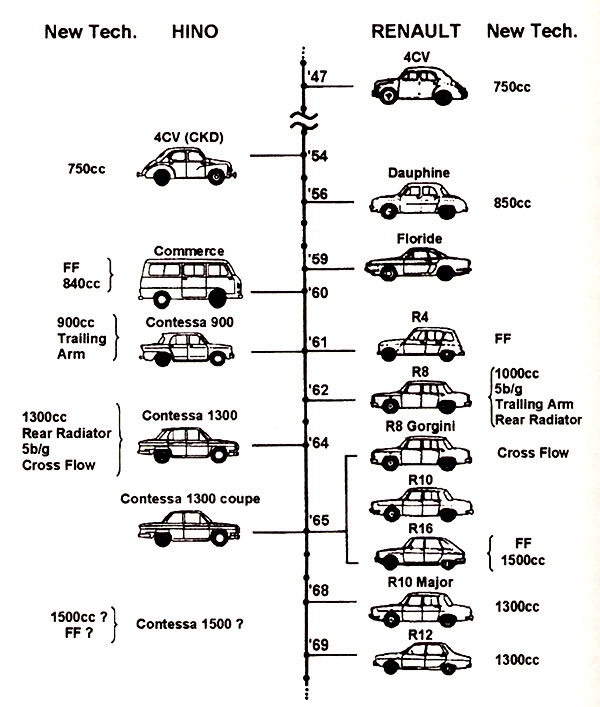

図中、さりげなく『Contessa 900 (= Renailt 4CV )( = Benz 170H )』とあるのは、ご愛敬で、当時、以下の経緯があったと自著に書いておられます。 コンテッサ900が出ると、ルノーは、技術的権利の抵触があるのではないか・・・はっきり言うと、4CVの丸パクリではないかと、日本へ調査員を派遣してきました。 この時、当事者の鈴木氏は、その冷却方式は4CV以前から存在する公知の技術である、という(後付けの!!)論旨で自らの潔白を立証することにしたのです。 幸いにも鈴木氏は、当時の乏しい文献の中から、同じ冷却レイアウトを持つ MERCEDES-BENZ 170H を発見することができたのでした。   1936 MERCEDES-BENZ 170H 話には続きがあります。コンテッサ1300も試作段階では、900と同じ吸い込み式を採用していたのですが、増大した排気量に必要な冷却風を満たす面積を持つダクトを成立させると、ボディのデザイン性を著しく損なうことが判明したのです。あれやこれやで1300は、新たに押し出し式を採用することになったのです。 押し出し式については、鈴木氏の著書には、日野なりの独自の研究開発譚が書かれてはいましたが、結果的にまたもやコンテッサ1300より2年前にデビューしているルノーR8と同じ冷却方式を、後追い的に採用することになったのです!!・・・1300においても、ルノーから何らかの抗議はあったのでしょうか?R8の空気取り入れはリアフードにあり、コンテッサ1300は真後ろのグリルにあります。その辺りの相違で権利問題は回避されたのでしょうか?  さらに鈴木氏は著書中、同じRRで、875cc・オールアルミのOHC4気筒を積む英車、ヒルマン・インプを引き合いに出し、インプは、エンジン・オーバーヒート、キャブのパーコレーション、エアクリーナーの早期目詰まりなど、コンテッサ1300の開発で懸念され、解決された問題をすべて起こしていた、と書いていますが・・・   たしかに町中での使い勝手ではコンテッサ1300はインプよりも優れた面を持っていたのかもしれません。しかし、インプは、1963年から1976年までの14年間で計44万台も生産され、世界中に輸出され、モータースポーツでも大活躍し、いまだに根強いファンが多数存在するという事実の前では、いささかむなしい自慢であると感じられなくもありません。 ちなみに、コンテッサ900では直立していたエンジンは、1300では30度は寝かされるようになってますが、インプのエンジンも45度ほど寝かされて積まれています。権利を主張するような工夫ではないのでしょう。 さらにちなむとヒルマンは、同じ瓦斯電出身の兄弟会社、いすゞの先生筋でありました。(いすゞは乗用車生産を始めるにあたり、ヒルマン・ミンクスのCKDを選択) 2枚目の図は、同じく鈴木氏によるもので、日野とルノーの乗用車が、いかに似ていたかを、時系列を使って端的に現したものです。  Comparison of the development history both Hino and Renault. 日野のパクリの歴史・・・なんて自虐的な!と思うかもしれません。あにはからんや、論旨は全く逆で、鈴木氏はこの図をもってして、『日野とルノーは、当時、全く情報をやり取りすることなく独立して開発していたにも関わらず、同じような時期に同じようなものを造っている。人間の考えることは、まことに良く似るものだなあ』との感想を述べておられます。 う~ん・・・この図では日野の方がFFの採用が早かった(1960 コンマース)ように見えますが、上で書いたとおり、ルノーにはエスタフェット(1959)がある。図中になぜエスタフェットの記載がないのかは疑問。(代わりに、フロリダなんていう、ドーフィン(後年はR8)をベースに、ギアでデザインしたボディを載せた遊びグルマ・・・技術的にさしたる意味を持たないクルマが描かれています) 最後に誤解なきよう書いておきますと、私は、故意だろうと偶然だろうと考え方が似るということは、あってはいけないと言っているのではありません。良いと分かっていることは、むしろマネて当然だと思っています。重要なことは、そのことへの『落とし前』が付いているかどうかなのです。重要な事実が隠されていたり、都合のよいよう改変されていたりするならば、なんだかなー、と思わざるを得ないのであります。 『日野は、当時、ルノーの一挙手一投足を、目を皿のようにして注視していたはず!!』 言いたいことはこれだけです。 あ、もうひとつ誤解なきよう書いておきますと、『エンジンのロマン』に限らず鈴木氏の著書は、どれも無茶苦茶おもしろいので、お勧めです。(この手の本では、中村良夫氏か鈴木孝氏か・・・両氏が双璧ではないかと思う次第です) |

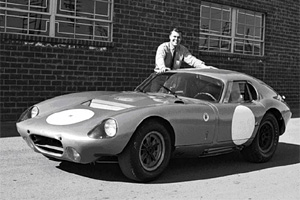

900スプリントについては、日野がランニングギアをイタリアに輸出し、ボディはミケロッティが製作し、それを組み合わせヨーロッパ、アメリカで売るという皮算用があった模様。お値段は、$2500($1=\360で90万円程度 コンテッサ900の当時の価格は日本国内で、デラックスが65.5万円、スタンダードが58.5万円だったので約1.5倍程度となります。これは安いのではないでしょうか!?)で1000台程度の販売を目論んでいました。 イタリア産業会を牛耳っていたFIATの反対でポシャてしまった、とのことですが・・・

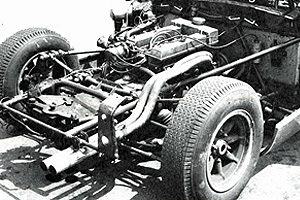

日野本社に、900スプリント同様、1300も市販したいという意向があったらしく、その設計・開発は、なんと!アルピーヌに委ねられました。日野とルノーの機械的な近似性から、アルピーヌという選択は無きにしも非ずですが・・・ちょっと驚きですね。 実のところ、レース屋イメージが強いアルピーヌも、ルノー同様、海外他社への技術供与やライセンス生産で金を稼ぐことに積極的でありました。(あの名車の誉れ高いA110もメキシコ、ブラジル、スペインでライセンス生産されています) プロジェクトは1964年遅くないし1965年早くに始まり、FRPによるボディ製作技術やら少量生産のスポーツカーやレースカーの製作ノウハウやらを学ぶために、日野の技術者が6カ月間、アルピーヌに常駐したとのことです。 アルピーヌでは複数台の車両が製作され、GT1300 には、スチール・ボディ版(ミケロッティの製作か?)とFRPボディ版があり、ワンオフらしく、それぞれでボディの細部が異なります。画像の1300GTは、なんと右ハンドル仕様。ライセンスプレートが付いていることから公道テストまで行われていたことは確かなのですが、結局、市販には至らず。(ちなみに『数字4ケタ・アルファベット2ケタ・数字2ケタ』はフランスで2009年までのナンバープレートで使用された旧フォーマットで、下2ケタの75はパリで登録されたことを意味します) 興味深いのは、そのシャーシで、当時、アルピーヌが得意とした大径円筒鋼管によるバックボーンフレーム構造を持つということ。手っ取り早く実績のある構成を流用したのでしょうが、GT1300は、A110と異母兄弟といえるのではないでしょうか。

Alpine A110 (1963-1977)

60年代のアルピーヌの市販車は以下の3台です。 ルノー4CVのプラットフォーム・シャーシにミケロッティ・デザインのFRPボディをのせたアルピーヌ初の市販モデル。

Alpine A106 (1955 - 1961)

4CVの後継ドーフィンをベースに、初の大径円筒鋼管バックボーンフレーム構造を採用。このFRPボディ+バックボーンフレームのフォーマットは、アルピーヌの象徴として、最後の市販車となるA610(1991 - 1995)まで、長きに渡り受け継がれることになります。

Alpine A108 (1958 - 1965)

ドーフィンがR8と替わると、A108のベース車両もR8となります。これが名車の誉れ高いA110。ラリーでの活躍は言わずと知れたところ。

Alpine A110 (1961- 1977)

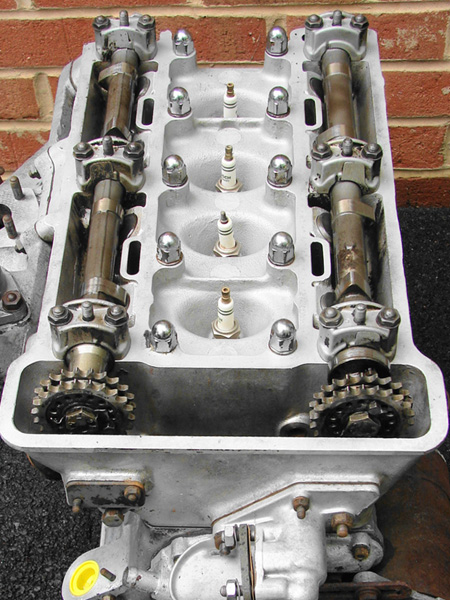

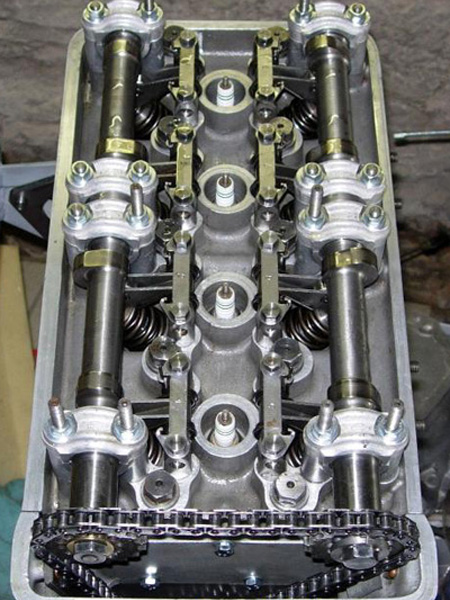

さらに、GT1300のエンジンヘッドは、アルピーヌでDOHC化もされているとのこと。当時のアルピーヌのエンジンはゴルディーニ・チューンが多かったので、ゴルディーニの手によるものではないかと思ったのですが、GT1300を語る日本の識者の記述にはゴルディーニのゴの字も出てきません。

アルピーヌ側の資料から当たれば、簡単に答えが見つかりました。アメディオ・ゴルディーニと並び称されたテクニシャンで、アルピーヌの黄金期を支えた、マーク・ミニョレ(Marc Mignotet)が日野製エンジンブロックにアルファロメオ製ヘッドをポン載せた、というのが真相のようです。(それができるということは、日野とアルファで、ボアピッチが一緒だったんでしょうね!)

Marc Mignotet

たしかに上のエンジン画像と比べると、下・左のアルファのヘッドとは、プラグ周りのキャスティングが同じに見えます。下・右のゴルディーニ製DOHCを比較のために置きましたが、ゴルディーニのカムカバーはコの字タイプではなく、ヘッド全体を覆うタイプで、まずそこで印象の相違が生じます。

しかし、ここまで手が入ると、日野成分といえるものはほとんど残っておらず、これを日野製のクルマとして市販する意味はあるのか、と思わざるを得ません。きっと、日野社内の決定権を持つ人に、当時としては珍しい『趣味人』がいたんでしょうね。

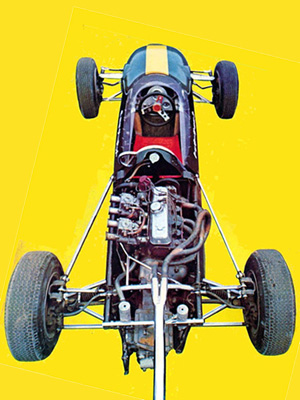

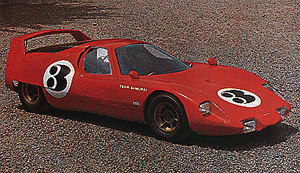

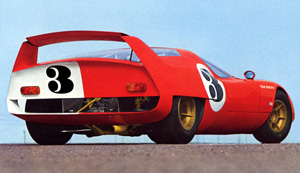

上記アルピーヌでDOHCヘッドに改装されたエンジンをベースとするYE28(1.3L)も搭載され、Mk.IIICと称されました。

鋼管スペースフレーム、FRPボディのオーソドックスな構成。エンジンは前述の YE28 をミッドシップに搭載。デルレーシングが、製作・開発を請け負っていたそうですが、設計は日野でしょうか?同じ時期に製作されたデルRSAとの関係が気になります。

YE28は、1気筒2プラグ(ツインスパーク)が採用されています。本家?アルファ・エンジンもアウトデルタ・チューンでツインスパーク化されていましたね(笑)

[左] 左ハンドル仕様 / [右] 右ハンドル仕様

前述の通り、66年を持って日野のレース活動終了すると、残されたJ494には、クラウン用V8が積まれ、デルRSBとして生まれ変わります。

1964年、翌65年のルマンに向け、7Lエンジンを積んだデイトナ・クーペの開発が予定されていたものの、コブラの成功を大フォードに評価されたシェルビーは、フォードGTプロジェクトに組み込まれ、それに注力するため、7L・デイトナ・クーペの開発は中止されてしまいます。シェルビーでの仕事がなくなったブロックは、シェルビー・アメリカンを辞したのでした。 ブロックと日野との関係を繋いだのは、ロバート・ダンハムなる在日アメリカ人実業家のホビーレーサーで、彼は1963年の第1回日本GPにデルレーシングからコンテッサ900で出走しています。 日本国内と同様に、USにおいてもレースで結果を出すことに最大の市場拡販効果があるとみなしていた日野本社は、1964年の第2回日本GP終了後、西海岸で盛んであったクラブマンレースをターゲットに、日本GP仕様のコンテッサ900(985ccまで排気量を拡大されていたゆえ1000GTと称される)とロバート・ダンハムをUSに送りこみます。このとき、ダンハムは、友人であったブロックにレース活動への協力を依頼したのでした。

リアフェンダーには、900同様、『いざ征かむ、めにものみせん、青い目の大和魂、コンテッサ駆り』と入れられています。

9月の初戦リバーサイド4時間ではロバート・ダンハムの#55はフロントを無残に潰すクラッシュを起こし、リタイア。#73のピート・ブロック&アラン・ジョンソン組はエントリするも出走せず。

ライバルのヨーロッパ製小型車の中でも、相変わらず、ミニ・クーパーが手ごわい存在でありました。

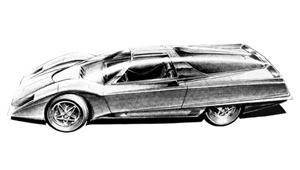

翌1967年向けに軽量化されたボディを持つホモロゲモデル1300Lが用意され、BREにも送られるも、上記のトヨタとの業務提携により、67年シーズン初頭にUSでのレース活動中止が連絡されます。 BREには今後、トヨタの北米でのレース活動を担当することが示唆され、BREもそのつもりでいたのですが・・・

予定通り、67年の第4回日本GPに参加するためにロサンジェルスから日本に空輸されたサムライ・プロトは、日野とトヨタとの関係を慮って、BREのプライベート・レーシングカーという立場が採られました。 チーム陣営は、三船敏郎をチーム監督に据えるなど、豪華なものでしたが、最低地上高がレギュレーションを満たさない旨で、レース主催者から。サムライ・プロトのレース出走は強硬に拒否されてしまいます。(出走を拒否した役員の中には、デルレーシングの塩沢氏もおりました!) 余談となりますが、サムライ・プロトに積まれていたエンジンは、一時はデルレーシングに供給され、デルコンテッサ Mk.IIIC に積まれたYE28そのものでした。デルレーシングは理由を明らかにされないまま、日野本社の一方的な意向によってYE28を引き上げられたという経緯があり、そのことで塩沢氏はたいそう憤慨するのですが、YE28はサムライ・プロト製作のため、BREに送られていたという事実を、サムライ・プロトの日本上陸で改めて知るのです。 余談はまだあり、結局、サムライ・プロトはレース出走は果たせなかったわけですが、サムライ・プロトは練習走行中に、エンジンを壊してしまっていたのですが、もはや日野にもYE28の替えは無く、彼らは替わりに量産トラックのブリスカのエンジンをサムライ・プロトに積んでいたのです。(コンテッサ用エンジンは寝かされ搭載されていましたが、ブリスカ用は直立していたため)この事実を知った塩沢氏は、仮に出走できたとしても、トラック用エンジンで何ができたというのか、との感想を残されています。 フォーミュラビー用シャーシと ピート・ブロックは68年に発表したTR-250Kにはサムライ・プロトで使用したフロント・ウインドウが流用されています。

1968 Triumph TR-250K

しかし、C プロダクションクラスにはポルシェ911S、トライアンフTR250、ロータス・エランなどの強敵がひしめいており、2000GTは、常にその後塵を拝することになります。トヨタとシェルビーの関係は、たった1年しか続きませんでした。

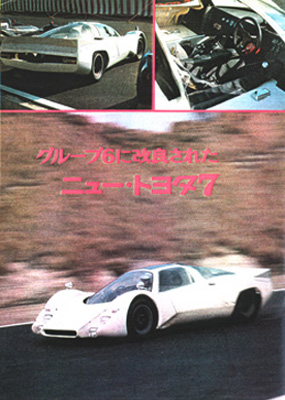

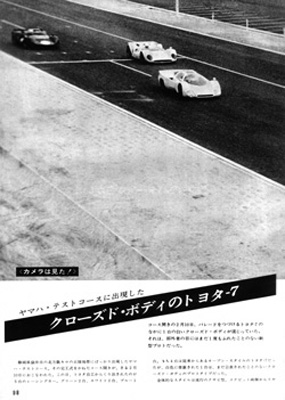

JP6の完成の遅れにしびれを切らしたトヨタは、ブロックに未完成でもJP6を日本に送るように要請します。1968年にJP6は日本に送られ、仕事はヤマハが引き継がれました。(レースを走ることはありませんでした) 当時の雑誌がスクープする『グループ6に改良されたニュー・トヨタ7』や『クローズド・ボディのトヨタ7』はまさしく日本に送られたJP6を写したものであります。

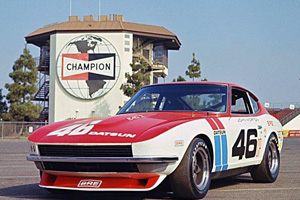

最後に、シェルビーが2000GTで果たせなかった SCCA での活躍を、BRE がやすやすと果たしたという事実を紹介して、この稿を締めさせていただきます。

かような栄光を誇ったBREも、1972年末に解散してしまいます。BREのあまりの強さはレースをつまらなくし、その存続を危うくするほどものであったためといわれています。