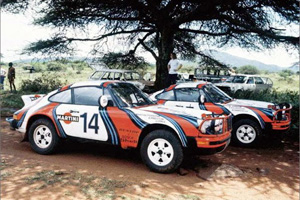

最初、店の棚で発見した時、ライトポッド&アニマルバンパーから、当時、自分の中でNo.1スーパーカーだったランチア・ストラトスだと思って飛び付いたのですが、よくよく見ると911だったでちょっとがっくりしたのを覚えています。それでも911も大好きなクルマなわけで、あの頃、ドラム缶ターボをいったい何台買ったのでしょうか。 モデルは名前の通り、ポルシェ・ターボですが、1978年のワークス・サファリ仕様(911SCでノンターボ&ダックテール)のイメージが入っていることは、特徴的な装備から推測できます。というわけで、OILを逆にした710のゼッケンが入ったストライプのネタ元はマルティニ・ストライプなわけです、きっと。

1975- PORSCHE TURBO

1978 PORSCHE 911SC 3.0 @ East African Rally

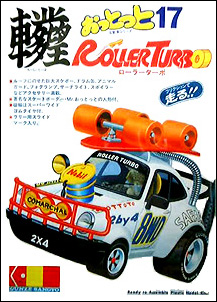

ドラム缶ターボは、以後、No.09 トランザスターボ、No.17 ローラーターボと2回のお色直しがあります。

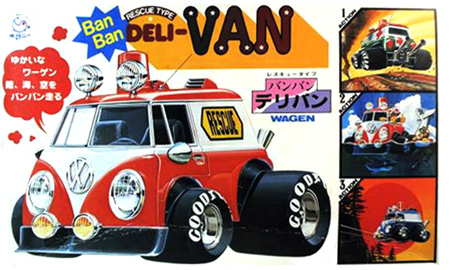

元ネタのワーゲンは好きな車でしたが、これは買わなかったな~。理由はありました。ペイントの塗り分けが難しいそうに思えたのです。(指定されたカラーの数も多かったかもしれない・・・これは購入モデル選択の大きな要因となりましたね)また、初期リリース群の中では、大きさがちょっと大きく、デフォルメモデルに期待するかわいらしさが足りないように感じられたことも覚えております。 ベースはタイプ1(ビートル)としては最後の作、1303ですか。これも、実車も模型も大人気でした。

1973-1978(-2003) Volks Wagen 1303

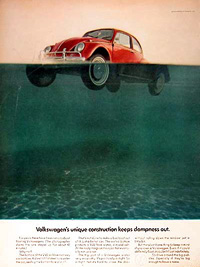

このフロッグワーゲンが水陸両用車として仕立てられた理由は、今となって推測できる事実があります。 ビートルのスチール製セミモノコック・ボディは気密性が高く、窓を閉めておけば(しばらくは)「水に浮く車」として、当時の宣伝広告にその事実が多用されていたのです。(冷静に考えると、水に浮くからってなんだっていうの?という気持ちにはなります・・・あの頃は、川や海に落ちるクルマが多かったのでしょうか?)

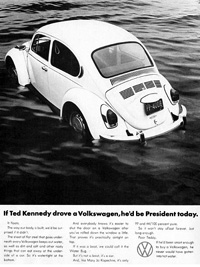

左は1967年の広告。ちょうど電装が6Vから12Vになった年。この頃からそのネタで引っ張っていました。右は、ケネディがVWに乗っていたら今でも大統領でいたはずだ、というもの。海に逃げ込むことができた、とでもいうのでしょうか(笑)

川に飛び込み、浮いた状態で$1,999とアピールするTV-CM。

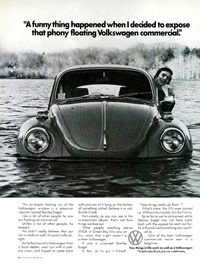

『フォルクスワーゲンが水に浮くというコマーシャルのインチキさを暴露しようとしたが、おもしろいことが起きた』 上のCMを信じられなかったというTVレポーター、スタンレー・シーゲルが、自ら公開実験を行い、その(シーゲルにとっては意外な)結果を広告にしました、というもの。1973年。 今の目で見ると、やらせくさいですね。実験はVW担当の広告代理店からの依頼じゃないの?と。 フロッグワーゲンは、以後、No.10 ジョーズキラー、No.18 サーフィンビートルと2回のお色直しがあります。

No.1~4の初期リリースのうち、ワーゲンに次いで製作に難しさを感じたモデル。 ボディサイドの虫めがねがよく折れるんだよね。 ベースはライトエースで、当時流行だったバニング(商用バンをファンキーにカスタムするUS発祥、伝来の風俗)をパロッています。

1970-1979 TOYOTA LITEACE M10

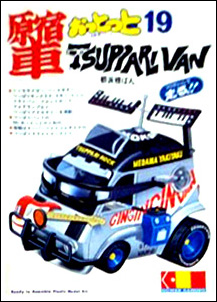

バニングはプラモ界にも一時のブームをもたらし、グンゼ産業やアオシマやらが、それ仕様のライトエース、タウンエース、キャラバンなどを模型化していました。模型業界はそういった流行りの風俗を手当たり次第に吸収していく貪欲さがありましたね。(そのちょっと前のムーブメントにデコトラなんてのがありました) みらいVANエースは、以後、No.07 フライVAN、No.11 アドVANチャー、No.15 ヘリッカー、No.19 つっぱりバンと、シリーズ最多3回ものお色直しがあります。

ベースは言うまでもなくミニ・カントリーマン。リアサイドのウインドウガラスが無く、ボディパネルになっているのはバンの意匠になりますね。

1961-1969 Morris Mini Traveller / Austin Mini Countryman

1960-1982 Mini Van

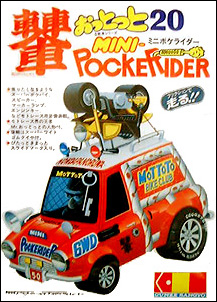

当時、バイクはモンキー、クルマはミニといった可愛いらしクルマが好きで、当時の好みのど真ん中ストレートでした。初めて買ったおっとっとはゼニクーパーだったことを覚えています。(フロント・フェンダーから突き出たエキゾーストという小さいパーツのためだけに指定の焼鉄色は用意する気になれず、黒かなんかで塗った記憶があります。あと、当時のMr.カラーのゴールドは隠ぺい力がイマイチで、屋根上の金庫、下地が透けてなかなかきれいに塗れなかった・・・金属系の色にはエナメル系のパクトラタミヤを使えばよかったんですが、あの大きさで100円は高い、とイマイチ手が出ませんでした。とことんセコかった・・・) ゼニクーパーは、以後、No.12 バンクーパー、No.20 ミニポケライダーと2回のお色直しがあります。

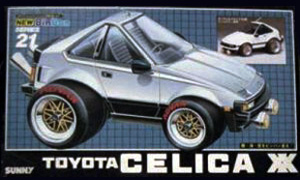

奥目の角4灯で、ベースはずっと初代セリカXXと思ったいたのだけれど、この稿を書くに当たり、パッケージアートをマジマジと見つめ直すと、どうも違うな、と気づきました。

1978-81 TOYOTA CELICA XX 2600GT

名前のトラックは掛け言葉・・・というかダジャレなのだといまさらながらに気付いた次第。となると、ハイラックスかダットサントラックのどちらかか・・・例の奥目4灯でダットサンに決定。

1980-86 Datsun 720

ダットラって、子供には分かりにくいんじゃないかな(私も長年、誤解していたし)たしかに当時、ピックアップトラックのブームはあって、プラモでもいろいろ出ていて、素地が無かったわけではないんだろうけれど。 サウンドトラックは、人気を反映してか、以後、No.13 コンポラックとお色直しは1回のみに終わります。

ボディがバカでかくて感じられ、フロッグワーゲンと同じ違和感を感じざるを得ませんでした。 元ネタは・・・顔は明らかにジープ、体はバギーか・・・ダイハツ・フェローバギーのような造りですね。

1970 DAIHATSU Fellow Buggy

ジープ・バギーというジャンルはあるにはあるんですが、それと関連あるかは・・・

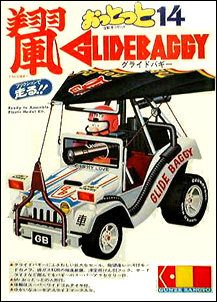

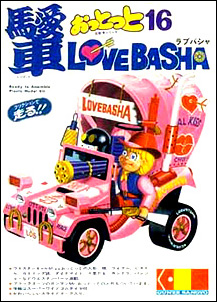

ネッキキューJPは、以後、No.08 ワゴンザキット、No.14 グライドバギー、No.16 ラブバシャと、みらいVANに並ぶ、シリーズ最多3回のお色直しがあります。

7作目で、ついに先行キットの金型・使い回し版が登場します。その第1弾。みらいバンエースを一部パーツを変更しての仕立て直し。 これ以後、使い回し版はは数多くリリースされます。使い回しはシリーズ当初から予定されていたことのなのでしょうか?悲しいかな、どれもパロディの切れ味は鈍くなっている、と言わざるを得ず、最初期作を越えられていないという印象です。

ネッキキューJPの使い回しですが、オリジナルよりもデキが良い数少ない例外、と個人的に思います。ジープは気球よりも荒野を走る馬車でしょう!!

落ち着いた体裁の箱替えバージョンあり(箱に『三菱ジープ』とかいてありますね)。一切の日本語が見られないので、輸出仕様なのでしょうか? 下にあるシティにも、この銀箱バージョンがあることを確認できていますが、この銀箱でいくつのモデルが世に出たのでしょう?

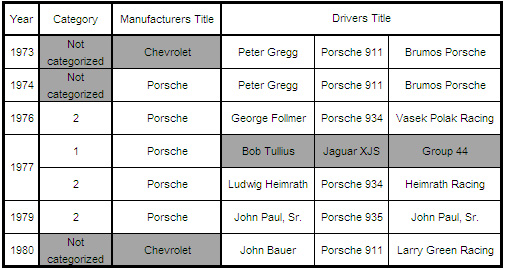

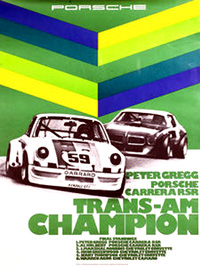

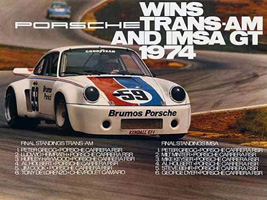

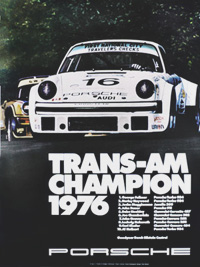

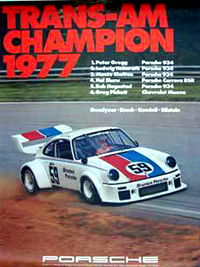

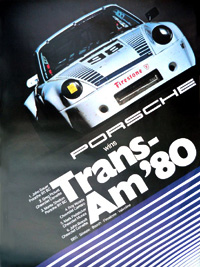

トランザスになってからも何個か作ったな。 トランザス、というのはUSで行われたツーリングカーレース、トランザムシリーズからきているのでしょう。架空のレースシリーズ、TRANS-USa(TRANS-AMericaではなく)を設定・・・細か過ぎて絶対、子供にゃ分からないね。POPなカラーリングでUSっぽさを主張。ラリー仕様のままなのは御愛嬌。 トランザムシリーズはUSのSCCA(Sports Car Club of America)の主催で1966年より始められたツーリングカーレースで、70年代はポルシェ911の黄金期で、ヨーロッパのみならず、USのトランザムシリーズでも暴れまくり、勝ちまくりました。70年代のポルシェ優勝の記録は以下の通り。

ポルシェは優勝記念にポスターを出しています。

1973 / 1974

1976 / 1977

1979 / 1980

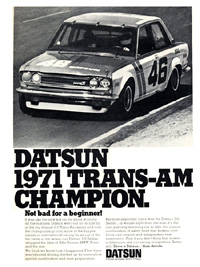

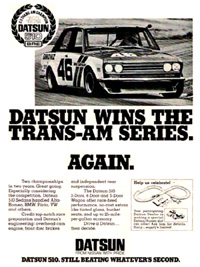

ちなみに、日本でも有名なダットサン510駆るBREチームが、1971年と72年に2.0リッター以下のクラス(他に2.5リッター以上5.0リッター以下のクラスがあり)で連続優勝したのが、このトランザムシリーズです。

№2フロッグワーゲンのカラーリングのみ変更。

№3みらいバンエースのカラーリングのみ変更。

№4ゼニクーパーのカラーリングのみ変更。

№5サウンドトラックの仕立て直し。 ここからボックスアートに、なにやら創作漢字が書かれるようになる。

ネッキキューJPの仕立て直し第2弾。

ネッキキューJPの仕立て直し第3弾・・・というか、ワゴンザキットの仕立て直し、というべきか。

ここから以後4作、初期4作の仕立て直し第2弾が続きます。前回のカラーリング変更のみではなく、今回はパーツの変更もあります。残念ながら、すべて凡作という印象。 ドラム缶ターボ、仕立て直し第2弾 8WDとあるけれど、上も下も4駆ではないから、2WDだよね、という無粋な突っ込みはともかく、シリーズ中、1、2を争う駄作っぽさ。

フロッグワーゲン、仕立て直し第2弾

みらいバンエース、仕立て直し第2弾 ツッパリがキーボード?原宿?? 相変わらずボディ横では目玉焼きを焼いているし・・・

ゼニクーパー、仕立て直し第2弾 趣向は上のポルシェと同じく、6WDというやつですか・・・だから何?

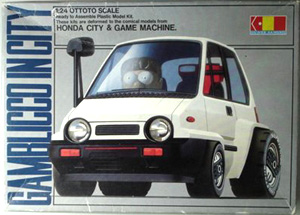

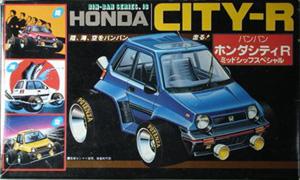

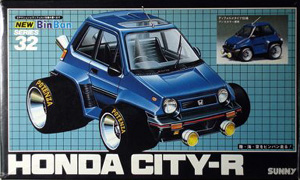

少しマンネリ&コンセプト不良が続いた中、久々の新作。 言わずと知れた、実車が大ヒット、プラモでも大人気だったホンダシティ(1981)がベース。その後すぐにターボモデル(1982)が追加されるのですが、まだ出ていなかったときに製品化されたのでしょう。NAのRモデルがベースとされています。後のターボII(1983)をほうふつとさせるブリスターフェンダーは先見の明が感じられます。 個人的にシリーズ中、もっとも好感が持てるモデル。

パッケージ替えバージョンがあります。 名称は一緒ですが、なぜか派手なデカールも屋根のスロットマシンも描かれていない。

1981-1986 HONDA CITY R

1982-1986 HONDA CITY TURBO / 1983-1986 HONDA CITY TURBO II

おっとっと最後の作。 こちらも実車が人気で、プラモでも各社がこぞってモデル化した6代目スカイラインがベース。ホイールデザインからノンターボの2000RSと分かります。

1983 NISSAN SKYLINE 2000 HT RS

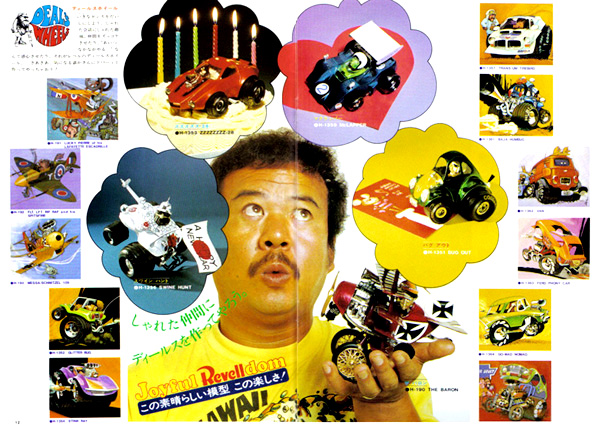

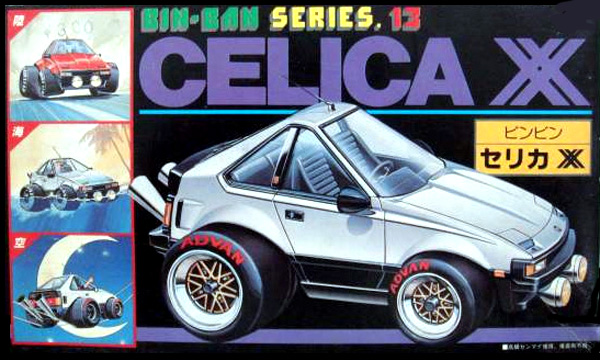

デフォルメ&パロディは、ディールが完全に大人向けであったに対し、グンゼ小学生 おっとっとと同じころ、サニーで売られていたのがビンビン・バンバンシリーズ。 手巻きゼンマイ 300円 陸、海、空(空は並行に2本張った糸の上を走るというもの) タイヤはプラ成形水に浮くためのフロートの役割を果たしていた。 ゼンマイがプルバックモーターに変わり、タイヤもゴムタイヤが付属するようになりました。 当時はおっとっとに比べ物足りなく思ったが、今見るとバタ臭いほどの絶妙なデフォルメに感心させられる。スケール派はむしろビンバンの方を支持するであろう。 サニーの方がレベルのディールズ・ホイールシリーズに近かったというだけなのだが。 ただし、シリーズが進むにつれ、オリジナル性は強まっていき、独自の世界を形成することはできたといえましょう。

スズキセルボ トヨタセリカXX 日産スカイラインRS 日産フェアレディ280ZT.T. 日産フェアレディ280Zターボ BMWアルピナC1 ポルシェ930ターボ ポルシェ924 ホンダシティーR マツダファミリアXG ルノー5ターボ トヨタカリフォルニアオフローダー(ハイラックス/スタウト) 日産ダットサンカリフォルニアステップサイド(ダットラ)

ビンバンシリーズNo.16。NEWビンバンシリーズNo.32、スナップキットビンバンNo.12、スーパーレーサーシリーズNo.DF712