1970年代に彗星のように現れ、活動数年で個性的なキットを十数点残して業界の歴史に爪痕を残すも儚く消えていったマックス模型を語る。

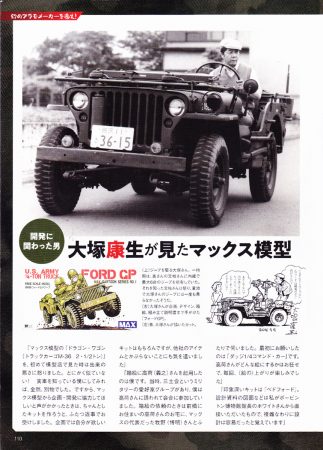

マックス模型が伝説であるのは、そのラインアップの特異性のみならず、その中心スタッフに日本アニメーション界の最重要人物である「大塚康生」氏が、一時期アニメの仕事を投げ打ってまで携わっていたことにある。(マックス模型が成功していたら、日本の模型史・・・のみならず、アニメーション史も変わったものになっていたであろう!)

参考文献

![]()

まずは先人の功績をご一読いただきたい。

モデルグラフィックス 創刊号(1984(昭和59)年11月)

———————————————————————————————————————

マックスの伊藤さン、完全に小池一夫ワールドの登場人物なンですが・・・

[以下要点]

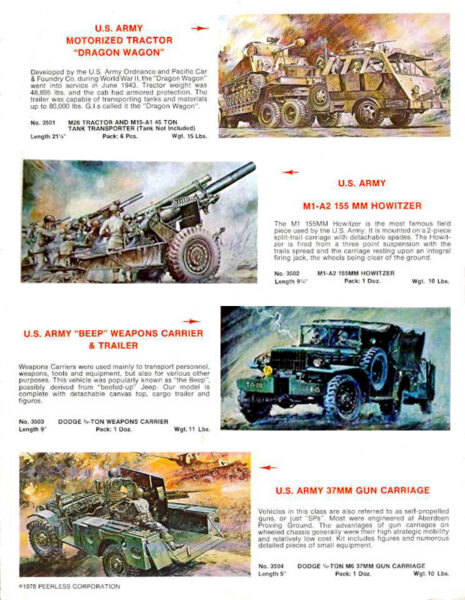

●1971(昭和46)年10月 マックスの伊藤、牧野が発売前のM26の図面をもって大塚のもとに来訪がすべての始まり。

●マックス模型の社員は、伊藤、牧野、荻田の3人。

●M26の出来はひどいものだった。(まず寸法が間違っている。構造も実車とは違う)

●1972(昭和47)年3月 大塚案のダッジ・シリーズに取り掛かる。

●最大限パーツを共用したという大塚案は以下の9案。うち5案が採用された。

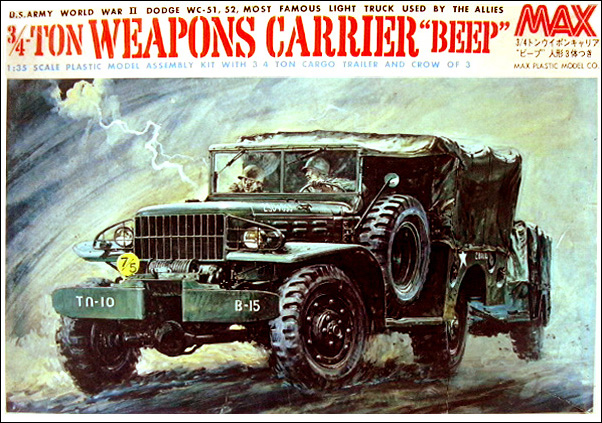

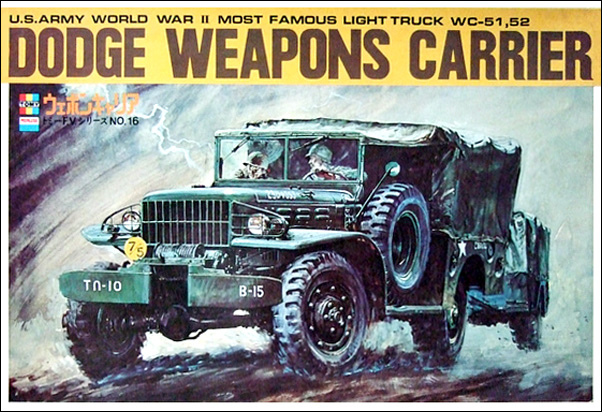

1.WC-51、52 ウィポンキャリア

2.WC-53 キャリオール (不採用)

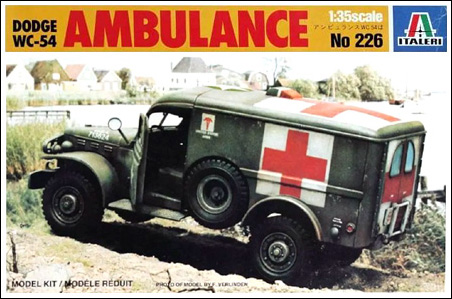

3.WC-54 アンビュランス

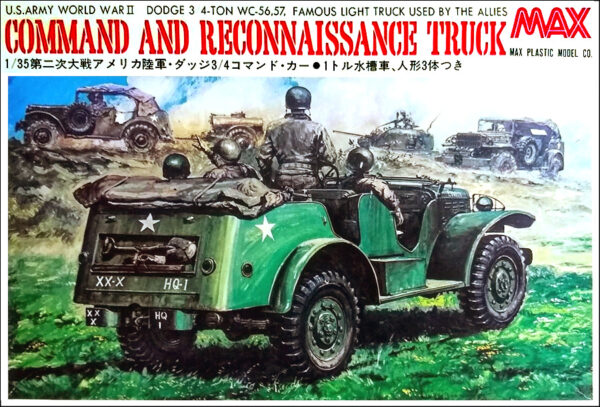

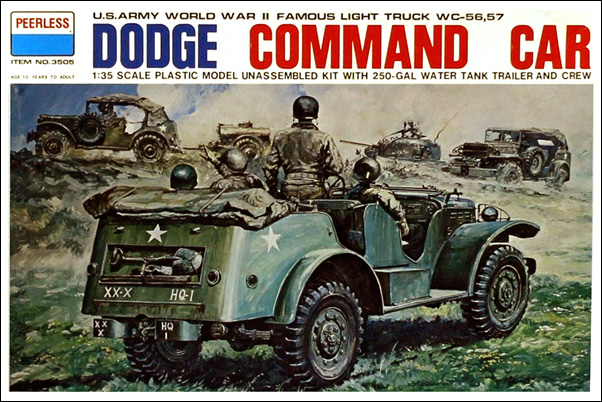

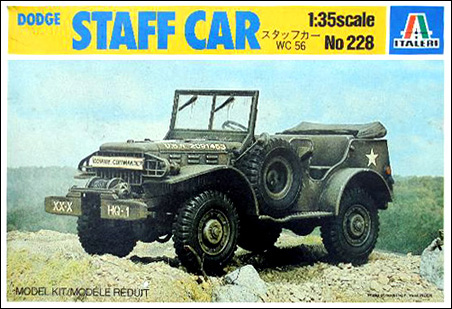

4.WC-56、57 コマンド

5.WC-65 K.D.アンビュランス (不採用)

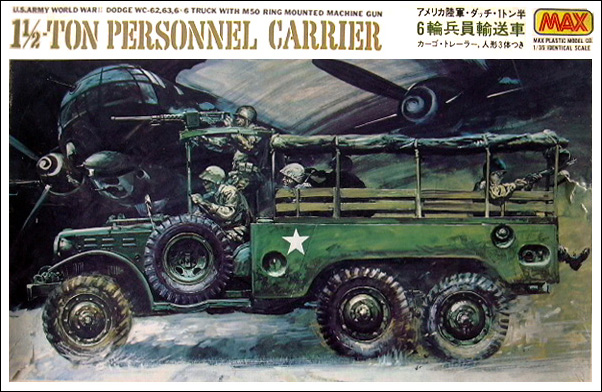

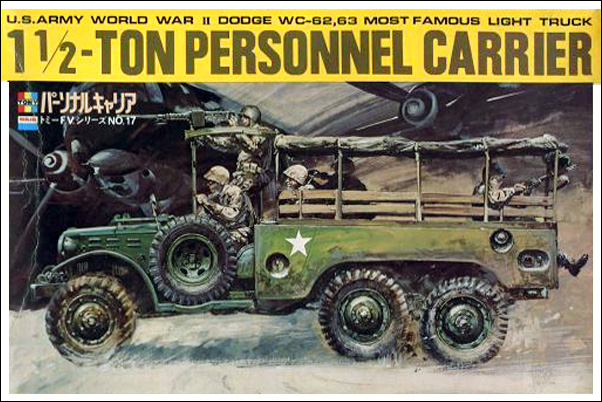

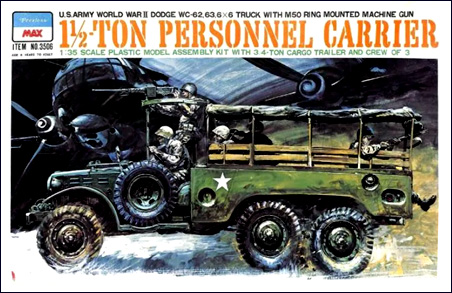

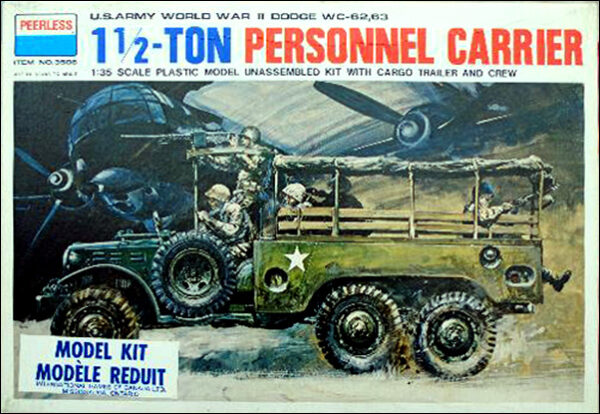

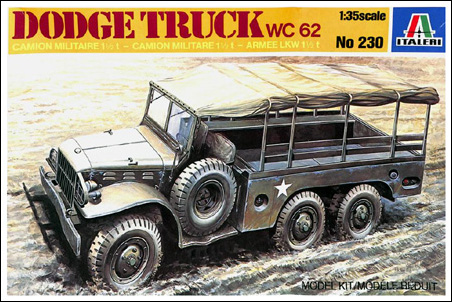

6.WC-62、63 6x6パーソナルキャリア

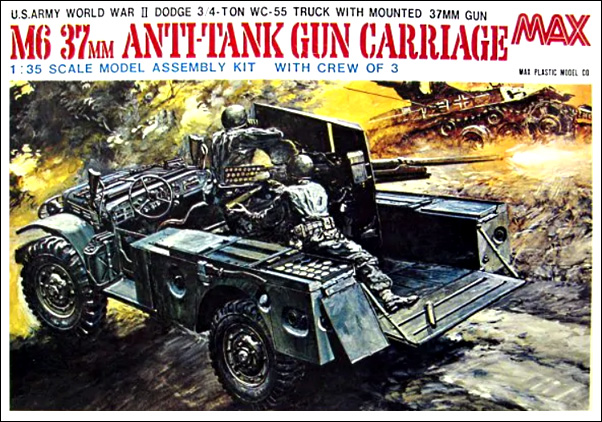

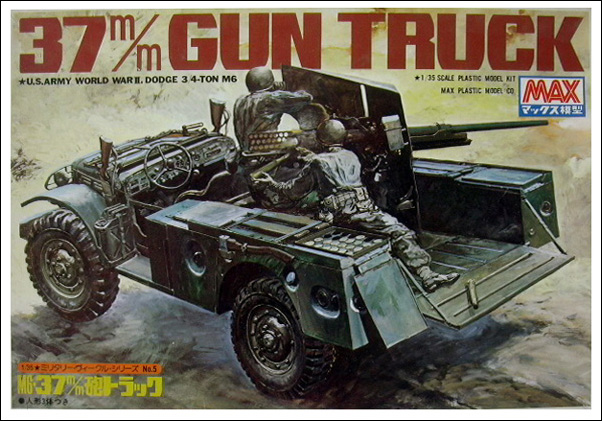

7.M6 37ミリガンキャリッジ

8.M37 カーゴトラック (不採用)

9.M43 アンビュランス (不採用)

●このうちM37は大塚の趣味で、パーツの共有はほとんどないが、あわよくば・・・と思ってリストに混ぜておいたもの(笑)

●期待したほど売れなかったが、全体では利益は上がった。

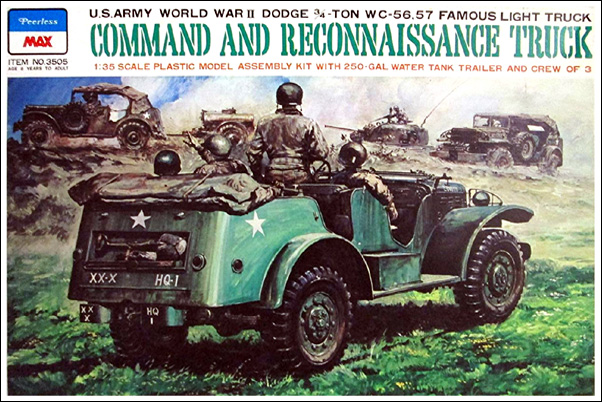

●コマンドは一番売れた。

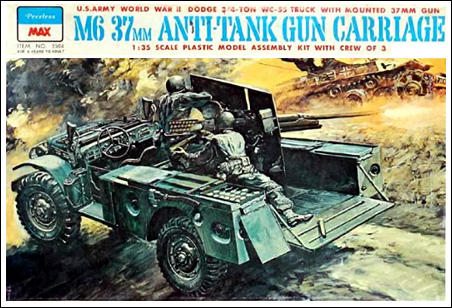

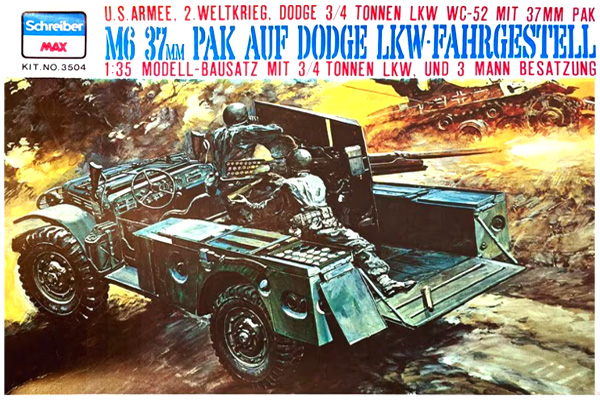

●37ミリガンキャリッジが一番売れなかった。

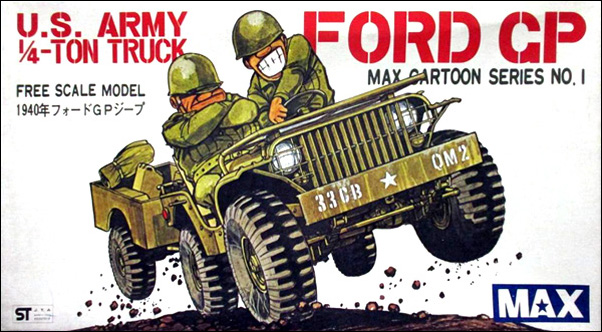

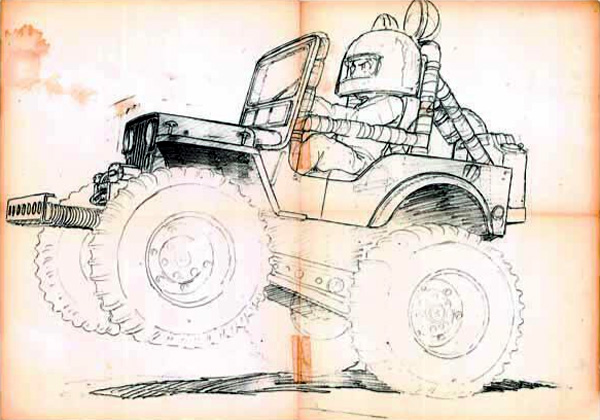

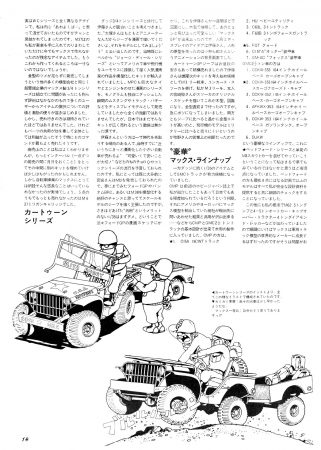

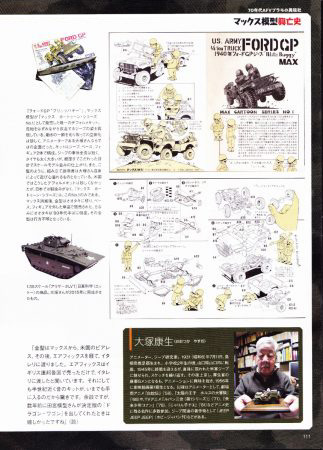

●カートゥーンシリーズ「マックスGP」は(意外にも)伊藤の発案

●「マックスGP」は売れたので次キットが準備された。「M3リー」および「ユンカース・スツーカ」。

●(今の目で見ればとてつもなく贅沢なことに)M3リーは大塚が、スツーカは宮崎駿がスケッチを描いた。図面、木型まで行ったが、最終的にボツとなった。

●ダッジに続くシリーズは以下の通り

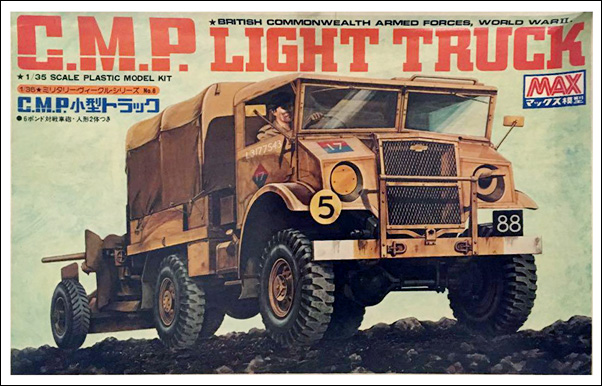

●CMP (7種を予定。2種をリリース)

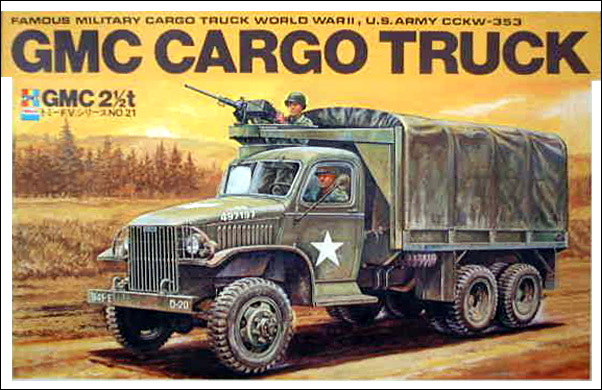

●GCM 2・1/2トン (6種を予定。1種をリリース)

●ベッドフォード (4種を予定。1種をリリース)

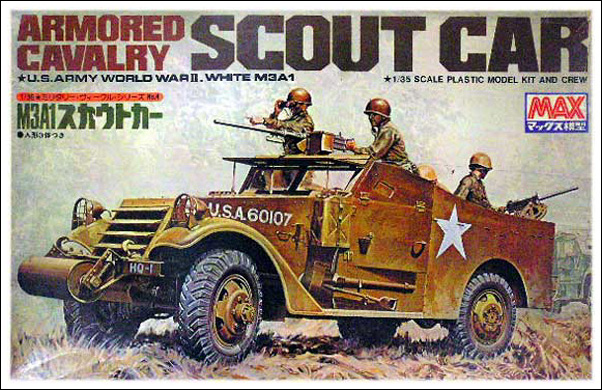

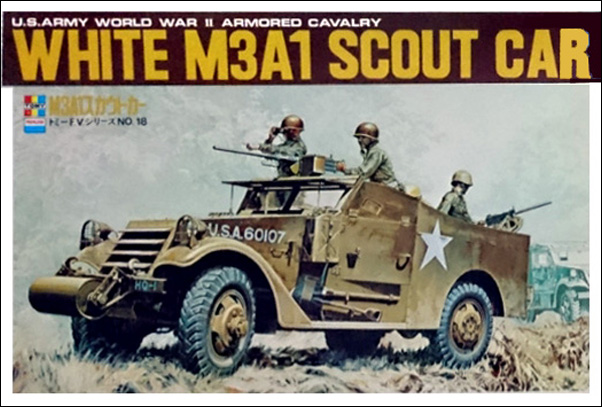

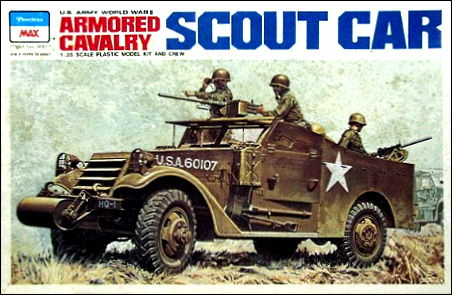

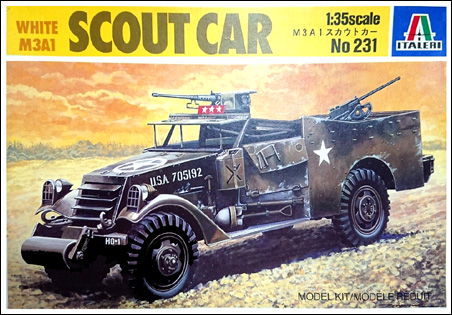

●M3スカウトカー (単発リリース)

●M62 (3種を予定。リリースなし)

●人気はドイツ物と分かっていたが、零細企業の予算で現地取材ができるわけでなし、細部が分からないので手を出せなかった。

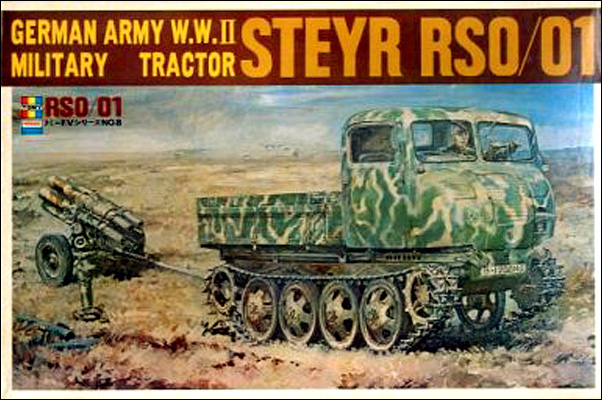

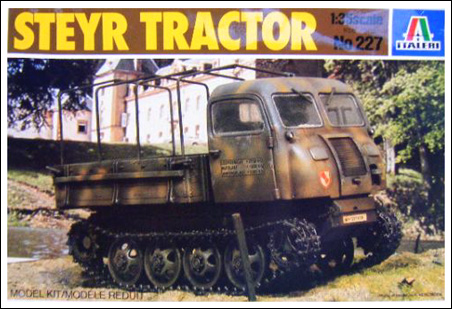

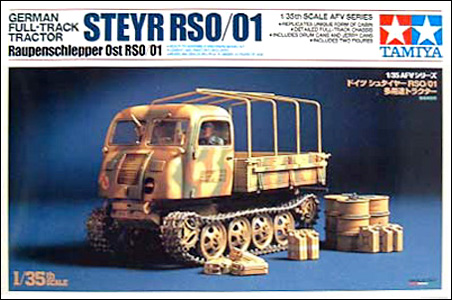

●唯一のドイツ物、RSOガントラクターは、牧野の古い友人、富岡吉勝の企画で完成した。MAX名義では出せず。

●CMPとM3スカウトカーも富岡の設計。

●マックスはトミーに身売り、吸収され、やがて消滅。

●マニアは会社をダメにする。

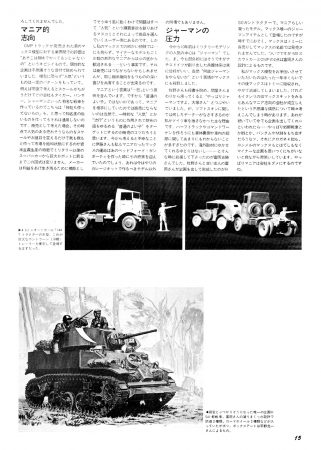

大塚康生インタビュー

-アニメーション縦横無尽-(2006年2月)

———————————————————————————————————————

[以下要点]

●アニメーターは面白いが、しんどい商売。プラモづくりは楽な上に面白い。企画部長を任せたいという話が舞い込んできて、それに乗ることにした。

●マックスには企画部長として入社した。(Aプロは退社した)

●マックスは台東区蔵前にあった。

●わずか2、3名の会社のこと、企画部長といっても、風呂敷抱えての問屋回り、金型屋への値切りなどせざるを得ず、どんどん営業マン化していった。

●社長が「こんなに売れないんじゃ、もうやめようか」といい、大塚は「うん、やめよう」と同意した。

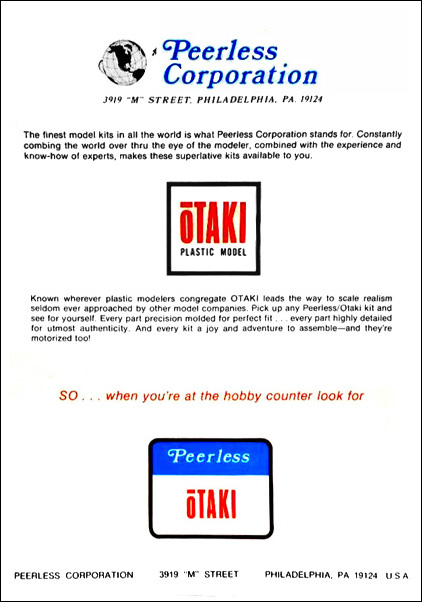

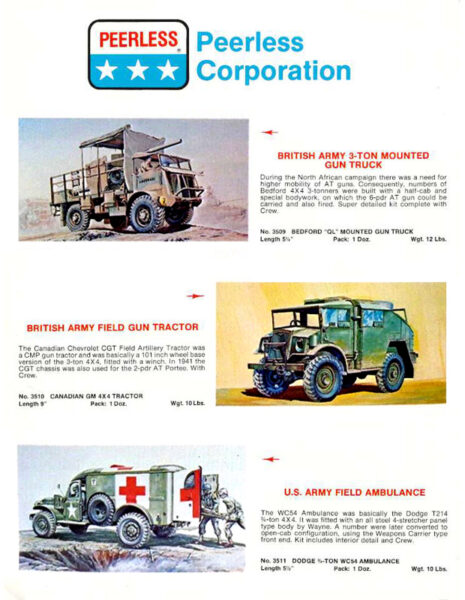

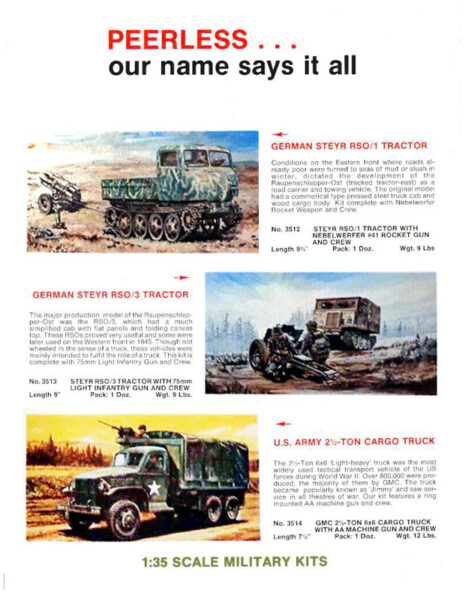

●金型は大塚がアメリカに持って行って、全数を売りさばいた。売り先はペンシルバニア州のピアレス社。

●ピアレスの社長ゴールドバーグはすぐにエアフィックスに金型を売り飛ばした。

●エアフィックスは世界的にマックス開発のキットを売り出してくれた。

●エアフィックスは金型をイタレリに売り渡した。

●イタレリでは今でもマックス開発のキットを売っている。

●マックス時代は大塚のキャリアの中でも秘史に属する。

日本懐かしプラモデル大全(2016年12月)

———————————————————————————————————————

[以下要点]

●70年代にMAX模型の仕事をするようになったときは、アレコレ資料を提供した。

●「フォードGP」のときは、最初にデザイン画を描いて原型を作っていただき、組立説明書や箱絵を描いた。

(「秘史」ゆえか、外部者的視点で過去を語っている。ライターの仕事かもしれないが)

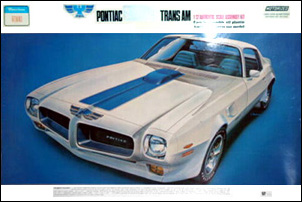

ホビージャパン ヴィンテージ(2018年3月)

———————————————————————————————————————

[以下要点]

●マックス模型の創業は1970年代。前身はテトラ模型。

[追記] 1972(昭和47)年10月の模様

●テトラ模型の創業者は伊東某([追記] 実際は「伊藤」)。元タミヤの設計スタッフ。

●テトラの創業は1960年代後半。本社は東京荒川区([追記] 実際は「台東区駒形」)。

●テトラ模型は業績不振で1971(昭和46)年1月17日をもって解散。

●発売予定だった「1/32 M-26A-1 ヘビートレーラー」および「1/32 45t トランスポーター」は未発売に終わる。

●マブチモーター営業部長だった牧野博明が経営者として入り、伊東([追記] 実際は「伊藤」)とともにマックス模型が設立された。

●マックス模型の本社所在地は台東区駒形、株式会社を名乗りながら法人登記していなかった。

●マックス模型はホビージャパンを介して大塚康生氏を紹介してもらう。

●1973(昭和48)年3月、大塚はアニメーターの仕事を一旦止めて、マックス模型の企画部長に就任する。

●かくしてマックス模型のラインナップは大塚の趣味が炸裂するものとなった。

●マックス模型の金型製作は、すべて平塚の太田精機。

●マックスのソフトスキンは主流のドイツ物ではなかったため、販売面で苦戦した。さらに他社のソフトスキン参入が苦境に追い打ちをかけた。

●人手が足りず、大塚自ら営業マンとなって問屋を回った。

●ギブアップが近いと感じた大塚はペンシルバニア州フィラデルフィアのピアレス社に金型売却の算段を付ける。

●ピアレスはエアフィックスにマックスの金型を売却したため、別名義で世界に広がることになった。

●マックス模型は当時千代田区平河町にあった京商に吸収される。

●1970年代半ば、マックスの設計担当は富岡吉勝だった。彼は学生時代、タミヤで伊東([追記] 実際は「伊藤」)の下で設計のバイトを経験し、大学卒業後はフジミに入社し、1/76 ワールドアーマーシリーズの設計を担当した。その後、マックス模型に入社していた。

●富岡がドイツ物のRSOトラクタを企画、設計する。富岡はカナダでRSOトラクタの実車取材を行っていた。これがマックス最後のキットとなった。

●富岡はRSOの次に「ドイツI号戦車D型」と「Sdkfz.251D」の設計に着手していたが、未完に終わった。

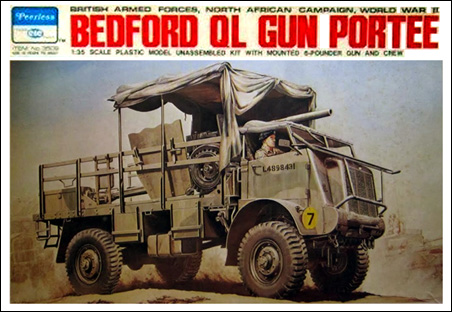

●CIC(コンソリデーテッド・インダストリー・コーポレーション)という会社が京商と同じビルに入っていた縁で、マックスで形にならなかったベッドフォードを引き継いで製品化を果たし、ピアレスCICレーベルで海外で販売した。

●ベッドフォードの設計はハセガワ出身の澁谷祐明。

●伊東([追記] 実際は「伊藤」)はマックス解散以後、フリーの設計者として生計を立てる。

●トミーはマックスの金型を使ってFVシリーズを売り出す。

●当時、トミーはイタレリと提携しており、トミーつながりでイタレリでもマックス金型の製品が売られることになった。

●マックス・カートゥーンシリーズ No.1 フォードGPはアニメーターの大塚ならではの企画。

●オオタキに渡ったフォードGPの金型はオオタキの倒産で行方不明となっている。

●大塚談:模型店でマックス模型のドラゴンワゴンを見て、その出来の悪さ、とにかく似ていないこと怒った。

●大塚談:マックス模型から企画・開発協力の依頼があった。

●大塚談:箱絵に高荷義之を起用したのは大塚。高荷とはミリタリー愛好グループ「三土会」でつながりがあった。最初の作はダッジ1/4コマンドカー。

●大塚談:印象深いキットはベッドフォード。ボービントン博物館長ホワイト氏から設計に必要な図面を直接もらった。

●大塚談:金型はピアレス、エアフィックス、イタレリの順で流れていった。

●大塚談:エアフィックスは英連邦国で売っただけだった。

疑問点

———————————————————————————————————————

以上の青文字の個所が事実誤認、あるいは事実不明瞭と思われる点である。以下列挙する。

●マックスの代表の名は、伊藤か伊東か?

[追記] どうやら「伊藤」が正しいようだ

●大塚がマックスのM26を見たのは、発売前の図面か、発売後の商品か?

●カートゥーンシリーズ・フォードGPは伊藤の企画か?大塚の企画か?

●マックスの所在地(台東区蔵前か?駒形か?)

●金型の流れがいまいち不明瞭(大筋はピアレス→エアフィックス→イタレリであろうが、CICやトミーがどのタイミングに、どのように係ったのか?)

●マックスの製品を世界に広めたのは、エアフィックスと言うよりイタレリと言うべきではないか?

●解散後のマックスが身を寄せたのはトミーか?京商か?

テトラ模型

![]()

タミヤで初期の1/35パンサータンクの設計にかかわった伊東某氏([追記] 実際は「伊藤一郎」)が独立して創業したメーカー、1960年代後半に創業、1971(昭和46)年1月に解散とのこと。(HJV誌)

HJV誌にはテトラの所在地は「東京都荒川区」とあるが、広告には「東京都台東区駒形2-6-3」との記載がある。

これは記事の著者が、取材時に誤情報を拾ってしまったか、あるいは伊藤氏の自宅が荒川区にあって、そこが本社として登記されていたか、はたまた工場か倉庫かが、荒川区にあったとか?

[追記] 1968(昭和43)年1月末日、「伊藤一郎」がテトラ模型の経営が降り、「蛯原武雄」が新たな代取に収まっている。もしかすると蛯原政権時代のテトラの所在地が荒川区にあったのかもしれない。

なお、マックス模型は「東京都台東区駒形2-4-7」に存在した。テトラと同じ駒形2丁目内だが、番地は異なる。雑居ビルから近くの雑居ビルに居を移したのであろう。電話番号も 03(844)1444 へと変更されている。

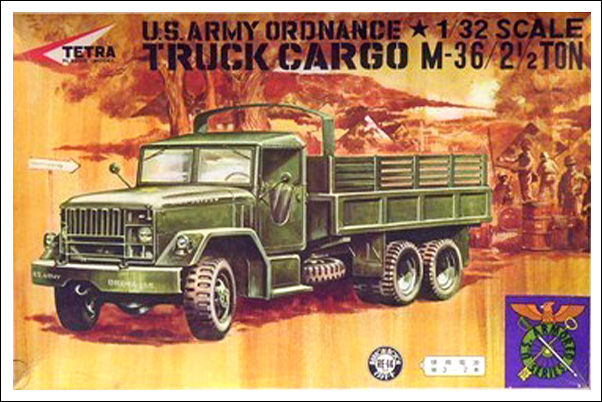

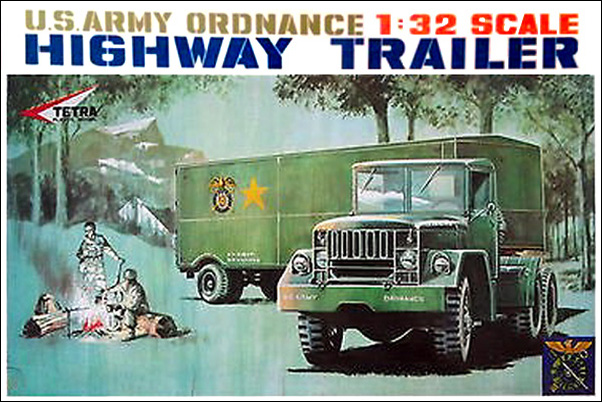

1/32 U.S.機甲師団シリーズ

———————————————————————————————————————

私が確認できた限り、テトラがリリースした製品は、1/32のミリタリー物2点(カーゴトラック、ハイウェイトレーラー)と1/16のカーモデル1点(シャパラル2C)の計3点のみ。ボックス横で予告されていた「1/32 M-26A-1ヘビートレーラー」と「1/32 45tトランスポーター」は発売されることはなかった。(これらはマックス模型となってから、1/35として世に出ることになる)

[No.1] カーゴトラック

1967(昭和42)年7月

モーターライズ

400円

[No.2] ハイウェイ・トレーラー

1967(昭和42)年8月

モーターライズ

800円

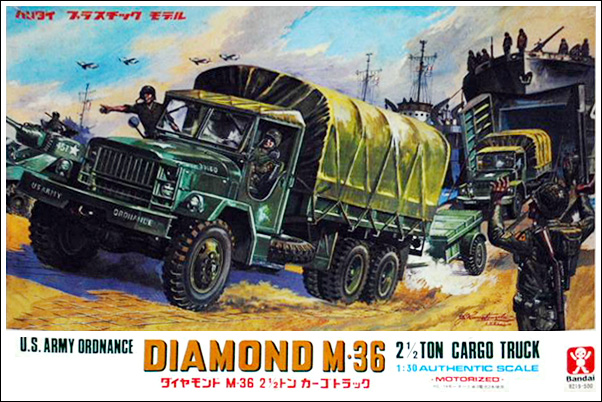

テトラ模型解散後、M-36の金型は同じ駒形2丁目のバンダイの手に渡り、「ダイアモンド M-36」として再販されている。当時、バンダイは1/30スケールでミリタリー物を展開していたため、スケール表記が1/32から1/30に替えられている。価格は600円であった。

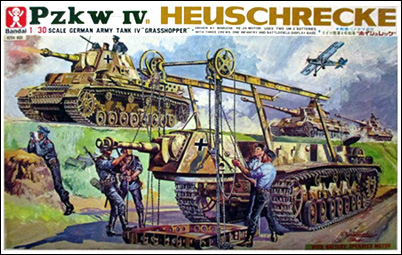

[参考] バンダイ 1/30 スケール

4号G型 600円 1970(昭和45)年1月

ホイシュレッケ 600円 1970(昭和45)年11月 / ヤクトパンツァー 600円 1970(昭和45)年11月

61式中戦車 800円 1972(昭和47)年4月 / フンメル 600円 1972(昭和47)年7月

当然というべきか、バンダイ1/30は、吸収した第1期イマイに源流がある。

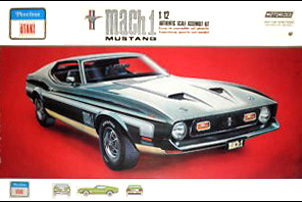

MAX模型

![]()

MAX模型は解散したテトラ模型の業務を引き継ぐ形で設立された。設立年月は不明。すくなくともテトラ解散の1971(昭和46)年1月以降。([追記] 1972(昭和47)年10月らしい)HJV誌には、MAX模型は株式会社を名乗っていたが、法人登記を確認できなかったとある。記事の著書が、登記簿から関係者を割り出そうとして判明したのだろう。昔は自営業者が見栄で株式会社を名乗るなんてこともあったようだが・・・明らかに商法違反の犯罪行為である。会社の登記なんて、プラモデルの金型作るよりもはるかに簡単と思われるのだが。そんなMAX模型を伝説たらしめたのは、アニメーターとして著名な大塚康生氏を企画部長として招聘したことにある。一方、「大塚の趣味で会社を潰した」との評も聞く。

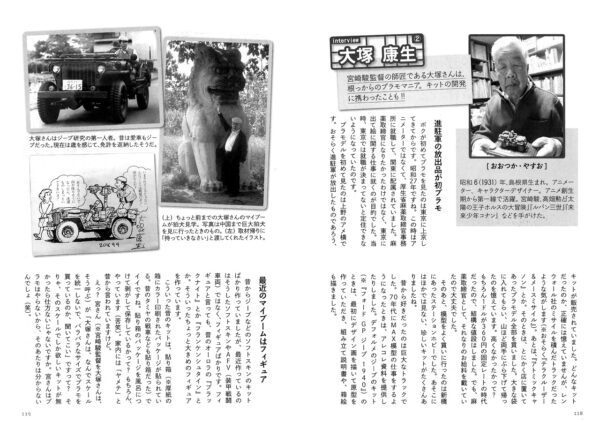

1974(昭和49)年末に活動停止するまでにMAX名義で国内販売したキットは、以下の 3種+1種+6種 の計10。

1/35 ミリタリー車輛シリーズ

———————————————————————————————————————

これら3種のキットはテトラ模型時代に開発が始まっていたものである。大塚康生氏の関与はない。

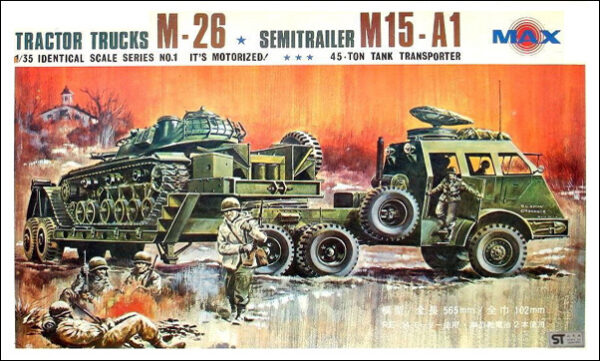

[No.1] トラクタートラック M-26 ★ セミトレーラー M15-A1 ★★★ 45t タンクトランスポーター

1,500円

1972(昭和47)年11月

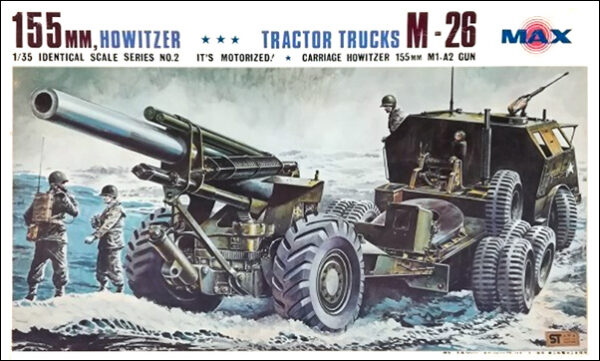

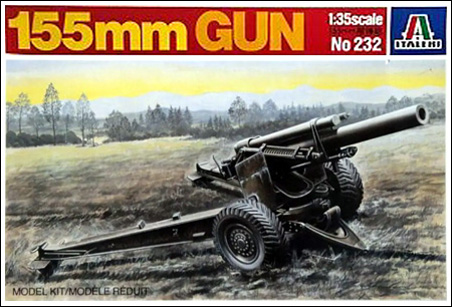

[No.2] 155㎜榴弾砲 ★★★ トラクタートラック M-26

1,500円

1972(昭和47)年11月

モーターライズ

[No.3] 155㎜榴弾砲 M1-A2

600円

1972(昭和47)年12月

マックス・カートゥーンシリーズ

———————————————————————————————————————

あまりに魅力的なボックスアートから、大塚康生氏の多大なる関与を容易に推し量ることができるマックス・カートゥーンシリーズであるが、資料(日本プラモデル50年史)に掲載された発売年次を信じるならば、意外なことに 1/35 ミリタリービークルシリーズよりも先行して市場に出ている。

[No.1] フォード GP ジープ 1940年

350円

1973(昭和48)年7月

デフォルメモデル

2体のフィギュア、1/4tトレーラー、ベース台付

1/48 オオタキ ジープ・フォードジーピー

200円

1979(昭和54)年6月

このフォードGPジープの金型だけは、オオタキに引き取られた。オオタキ版では3色で商品展開されたが、残念なことに主役ともいえる2体のフィギュア(とベース台)はオミットされている。

大塚康生氏のジープ愛の凝縮といえるデフォルメモデルは、タミヤのラジコンで完成している。

1/35 ミリタリービークルシリーズ

———————————————————————————————————————

MAX模型の真骨頂と言えるこのシリーズは意外や、ダッジ、M3A1、CMPのわずか3系統6種で終わっている。

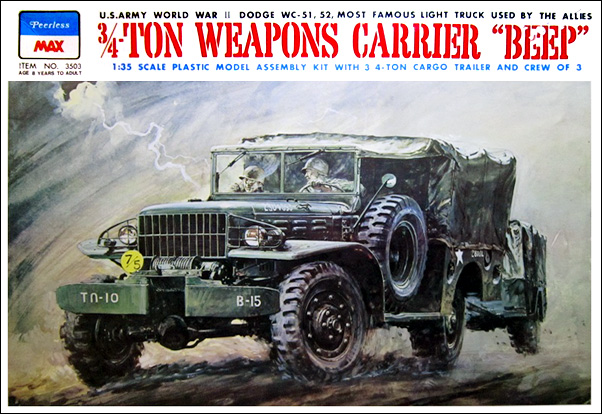

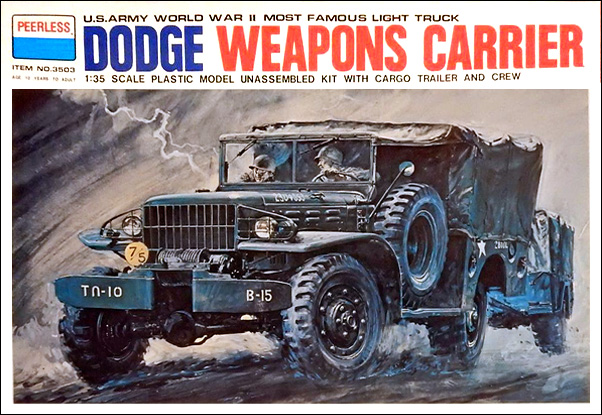

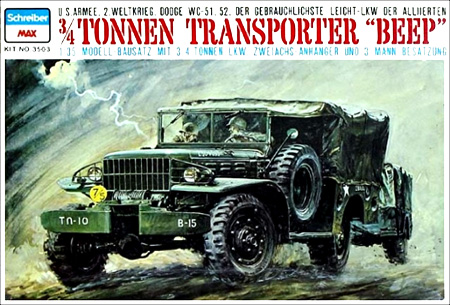

[No.3503] 3/4トン ウイポンキャリア “ビープ”

800円

1974(昭和49)年8月

●カーゴトレーラー、人形3体付

[No.3504] M6 37㎜対戦車砲キャリッジ

700円

1974(昭和49)年12月

[No.3505] ダッジ 3/4 コマンド・カー

800円

1974(昭和49)年8月

●1トン水槽車、人形3体付

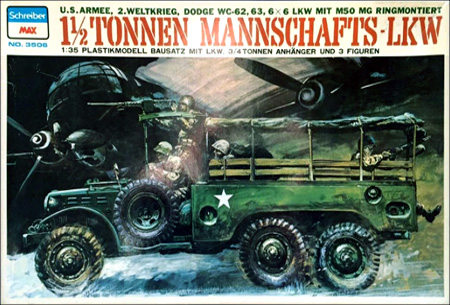

[No.3506] ダッジ 1トン半 6輪兵員輸送車

1,000円

1974(昭和49)年10月

●カーゴトレーラー、人形3体付

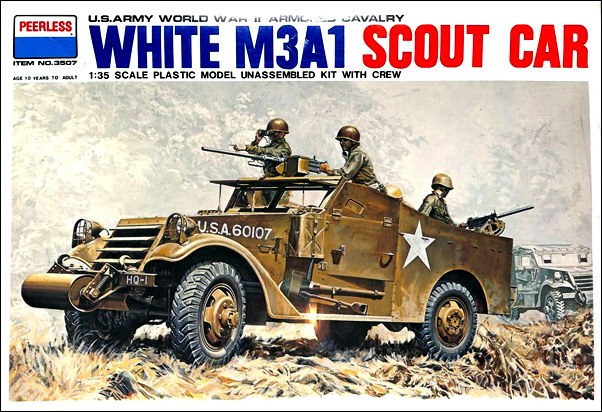

[No.3507] M3A1 スカウトカー

900円

1974(昭和49)年12月

●人形3体付

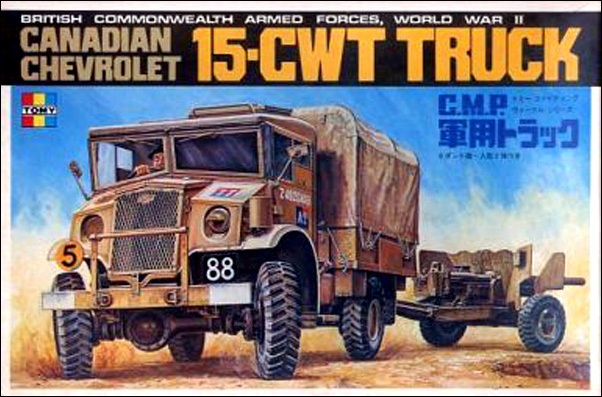

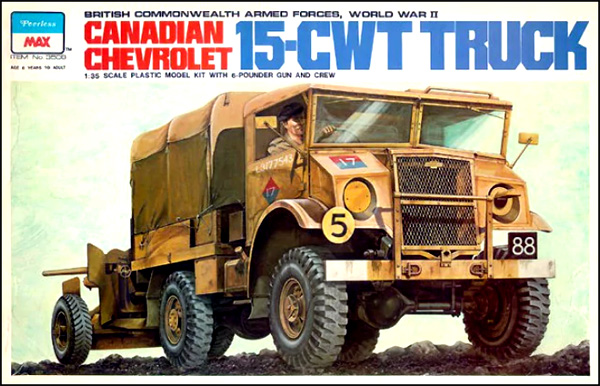

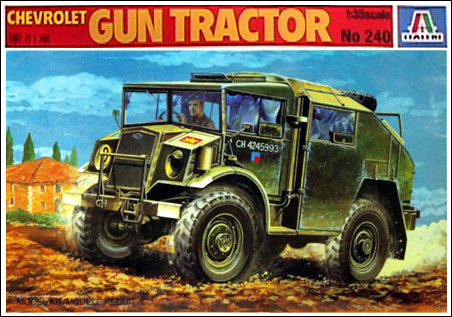

[No.3508] C.M.P 小型トラック

800円

1974(昭和49)年12月

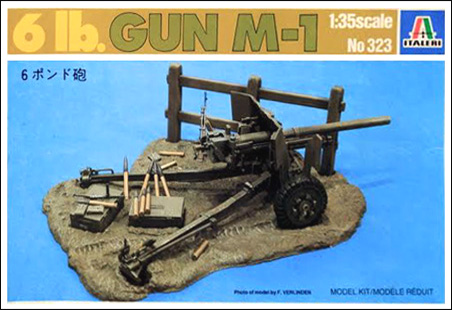

●6ポンド対戦車砲、人形2体付

MAX模型は1974(昭和49)年末に活動を停止したというが、会社登記をしていなかったため、解散や倒産といった会社法に基づく明確な手続きを踏むことはなかったようだ。

MAX単独名義のキットのリリースは、C.M.P トラックをもって終了することになったものの、驚くべきことに、取引先(CIC、トミー、ピアレス)と密接な連携を執りながら、キットの生産・販売どころか新規開発までもが継続されたのだった!!

ロゴタイプの変遷

———————————————————————————————————————

組立説明書から

———————————————————————————————————————

マックスの組み立て説明書で見られた水先案内人。手書き文字だが誰の筆によるものだろうか?

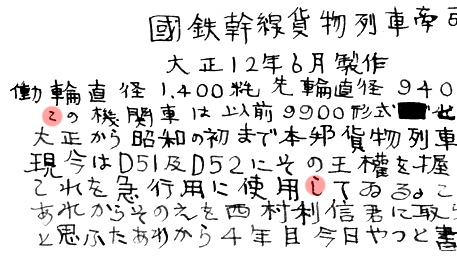

以下は大塚康生氏13歳の時のスケッチに添えられた書き文字であるが、「こ」や「し」の書きグセが共通しているように思われる。

[比較] タミヤの組み立て説明書でおなじみのドイツ戦車兵。マックスのG.I.とは好対照と言える。

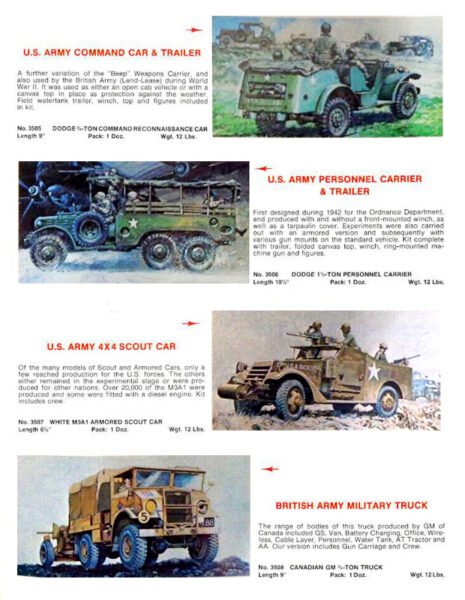

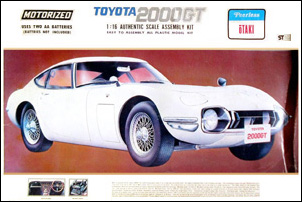

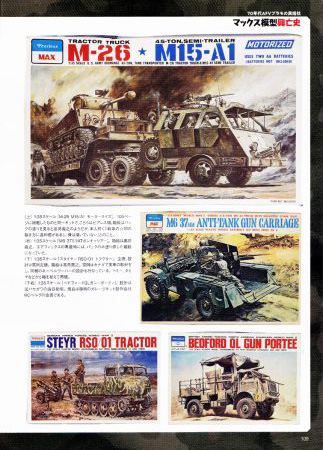

トミー・ファイティングヴィークルシリーズ

![]()

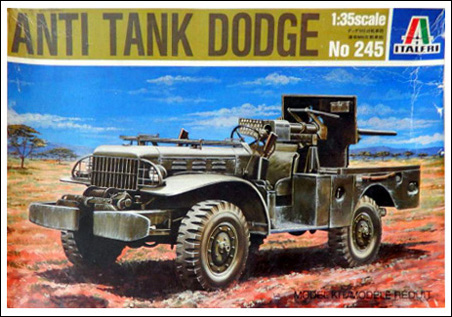

イタラエレイ(現在のイタレリ)の輸入代理店だったトミーは、自社が輸入するイタレリのキットと、MAX模型のキットとを組み合わせて、ファイティングヴィークルシリーズを構築している。

MAX模型のラインアップに足りなかった要素をイタレリ製品が埋めたこのシリーズは控え目に言っても、タミヤのミリタリーミニチュアシリーズに比肩する魅力を持っていた。

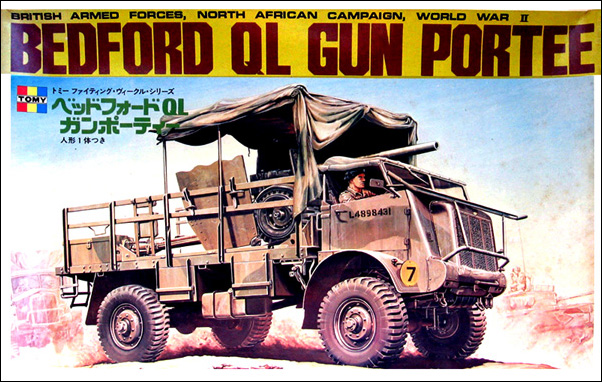

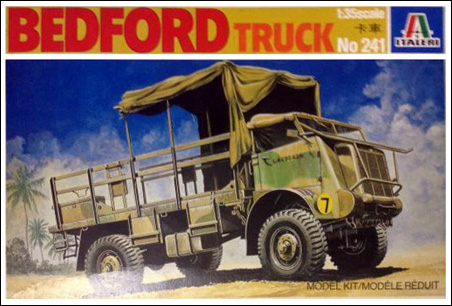

[3501][No.1] ベッドフォード QL ガンポーティー

1,200円

1975(昭和50)年11月

ドライバー1体付

そのシリーズ第一弾が「ベッドフォード QL ガンポーティー」であった。このベッドフォード開発中にMAX模型は活動を停止したが、CICという会社の資金援助を受け、製品化まで漕ぎ着けることができた。

[3502][No.2] M-26/M-15A1 ドラゴンワゴン

1,000円

1976(昭和51)年1月

モーターライズ

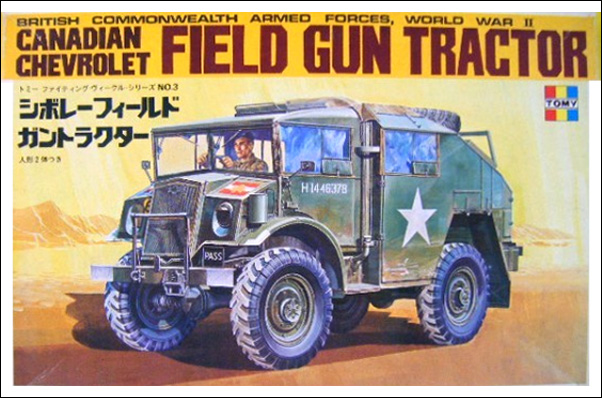

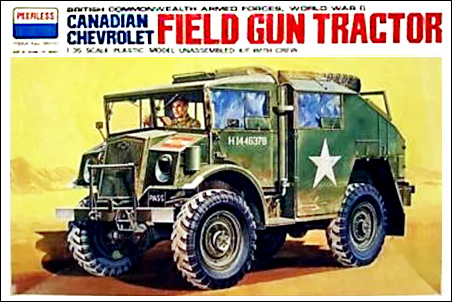

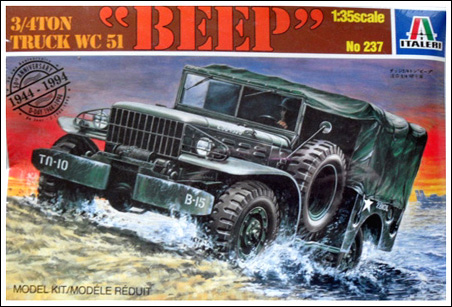

[3503][No.3] シボレー フィールド ガントラクター

800円

1976(昭和51)年4月

MAX時代には無かったバリエーション。

[3504][No.4] C.M.P 軍用トラック(6ポンド砲付)

1,000円

1976(昭和51)年4月

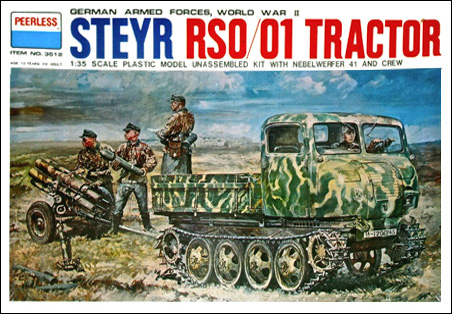

[3508][No.8] ドイツ RSO/01 ガントラクター

900円

1976(昭和51)年11月

MAX模型唯一のドイツものである「RSO/01 ガントラクター」が新規金型で登場した。

[3516][No.16] ダッジ ウェポンキャリア

900円

1977(昭和52)年3月

[3517][No.17] ダッジ パーソナルキャリア

1,000円

1977(昭和52)年3月

[3518][No.18] M3A1 スカウトカー

900円

1976(昭和51)年12月

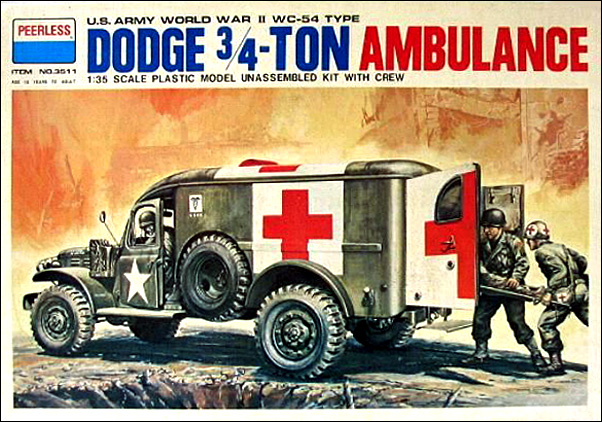

[3519][No.19]ダッジ WC-54 フィールドアンビュランス

900円

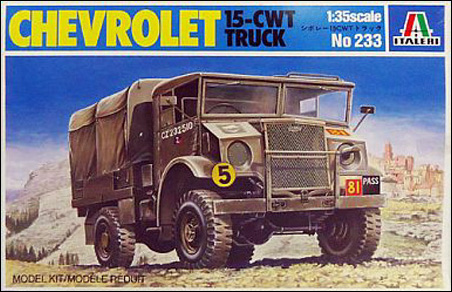

1977(昭和52)年3月

MAX時代には無かったバリエーション。

[3521][No.21] GMC CCKW353 カーゴトラック

1,200円

1977(昭和52)年11月

人形2体付

MAX模型設計陣は、新規金型で「GMC トラック」を完成させたが、これが彼らの最後の仕事となり、バリエーション展開までは手が回らなかった。

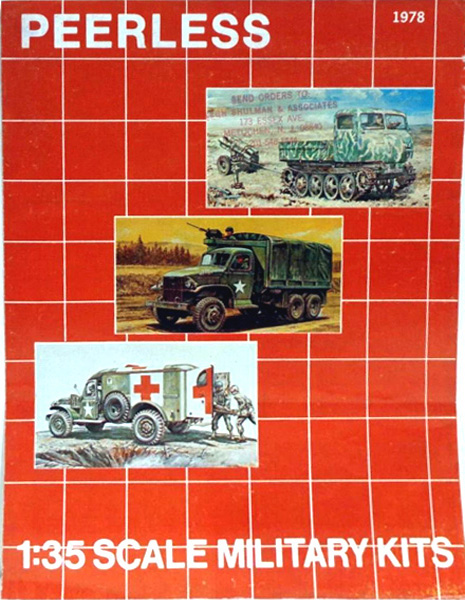

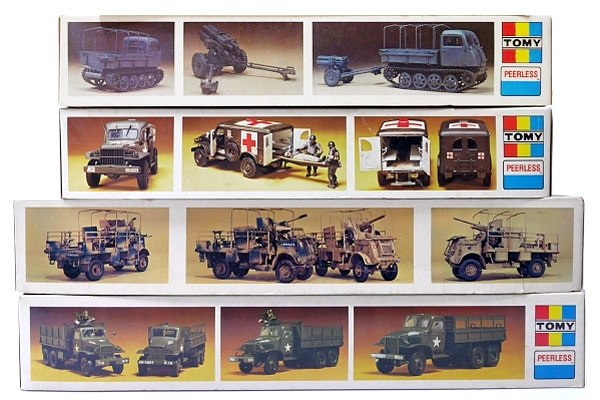

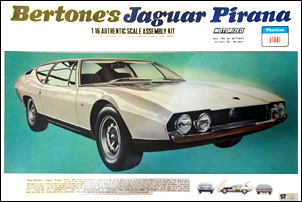

ピアレス MAX / ピアレス CIC / ピアレス 版

![]()

MAX製品をアメリカ市場に送り込んでいたのは、ペンシルベニア州フィラデルフィアの玩具商社ピアレスであった。彼らはMAX製品を1974年から1978年まで取り扱っていた。

[3501] M26 トラクター & M15-A1 45トン タンクトランスポーター

1974(昭和49)年

[3502] M1-A2 155㎜ ホイッツァー

1974(昭和49)年

[3503] ダッジ 3/4トン ウエポンズキャリア

1974(昭和49)年

[3504] ダッジ 3/4トン M6 37㎜ ガン キャリッジ

1974(昭和49)年

[3505] ダッジ 3/4トン コマンド レコノサンス カー

1975(昭和50)年

[3506] ダッジ 1・1/2トン パーソナル キャリア

1974(昭和49)年

[3507] ホワイト M3A1 アーマード スカウトカー

1975(昭和50)年

[3508] カナディアン GM 3/4トン トラック

1976(昭和51)年

[3509] ベッドフォード “QL” マウンテッド ガン トラック

1974(昭和49)年

ピアレスCIC名義

[3510] カナディアン GM 4X4 トラクター

1976(昭和51)年

ピアレス名義

[3511] ダッジ 3/4トン WC54 アンビュランス

1976(昭和51)年

ピアレス名義

[3512] シュタイヤ RSO/1 トラクタ with ネーベルヴェルファー #41 ロケット ガン & クルー

1976(昭和51)年

ピアレス名義

[3513] シュタイヤ RSO/3 トラクタ with 75mm ライト インファントリー ガン & クルー

大塚康生氏の回想によれば、RSO/1 がマックス唯一のドイツものということだが、ピアレス1976/77年版および1978年度版カタログには、75mm 対戦車砲を引く RSO/3 が掲載されている。

企画のみで終わったと判断したいところだが、その後イタレリでは全く同じ構成の RSO/3 が市販されている。要調査。

[3514] GMC 2・1/2トン 6X6 カーゴトラック with A4 マシンガン & クルー

1976(昭和51)年

ピアレス名義

[3515] GMC 2・1/2トン 6X6 カーゴダンプトラック & クルー

ピアレス1976/77年版および1978年度版カタログに掲載されている。「GMC 2・1/2トン 6X6 カーゴトラック」のバリエーションとして企画されたものの、製品化は流れたとみるべきだろう。

[3516] M8 75mm ホイッツアー モーターキャリッジ & クルー

ピアレス1976/77年版および1978年度版カタログには、「M8 ホイッツアー」および「M5A1 スチュワート」が掲載されている(両車は、プラットフォームを共有するバリエーションモデル)。これらは開発途中でカタログに先行掲載されたものの、製品化には届かなったものである。

[3517] M5A1 ライトタンク “スチュワート6” & クルー

大塚康生氏の回想によれば、タミヤとぶつかりそうになった唯一の企画がスチュワート(および M8)とある。

しかし、タミヤにおける M5A1 のリリースは1977年4月であり、M8 のリリースは至っては、さらに遅れること2年の1979年5月であった。MAX模型においては当該企画は、少なくとも1975年内に始まっていたはずで、順調に開発が進んでいれば、タミヤに先んじて発売できたのではないだろうか。さらに言えば、MAXでポシャった M5A1 および M8 の企画が、富岡吉勝氏によってタミヤに持ち込まれ、形になったのではないかとすら妄想してしまうが・・・

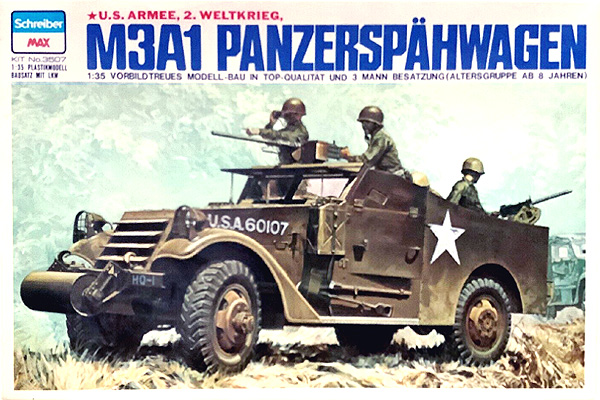

シュライバー MAX版

![]()

誰も知らないシュライバーMAX

[3503] 3/4 tonnen Transporter “BEEP”

1974

[3504] M6 37mm Pak Auf Dodge Lkw-Fahrgestell

1974(昭和49)年

[3505] Stabs-und Erkundungsfahrzeug

1975(昭和50)年

[3506] 1・1/2 tonnen Mannschafts-Lkw

1974(昭和49)年

[3507] M3A1 Panzerspähwagen

1975(昭和51)年

1974(昭和49)年

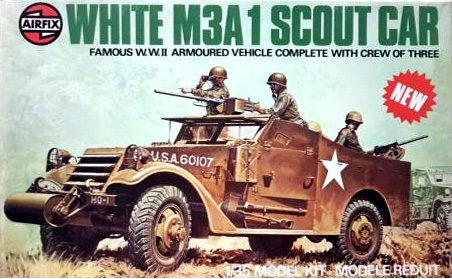

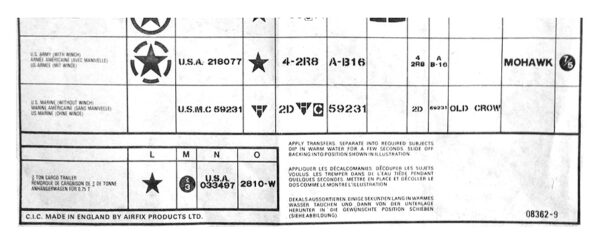

エアフィックス版

![]()

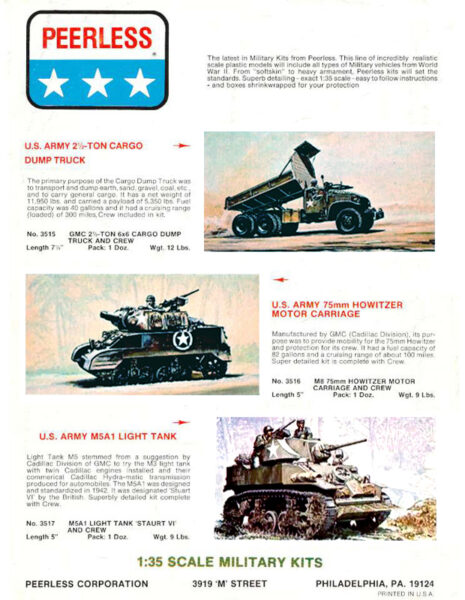

[07360-0] White M3A1 Scout Car

1975(昭和50)年

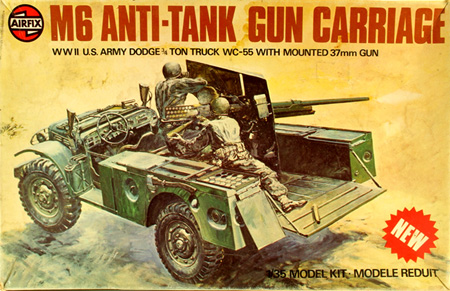

[07361-3] M6 Anti-Tank Gun Carriage

1975(昭和50)年

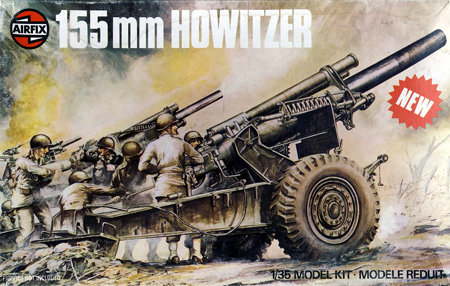

[07362-6] 155 mm Howitzer

1975(昭和50)年

[08361-6] Dodge Command Car

1975(昭和50)年

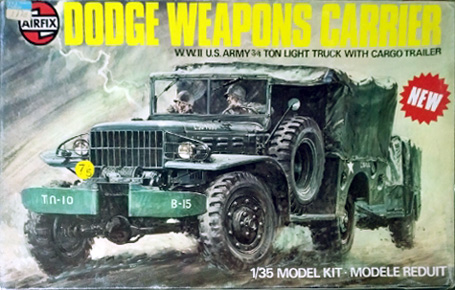

[08362-9] Dodge Weapons Carrier

1975(昭和50)年

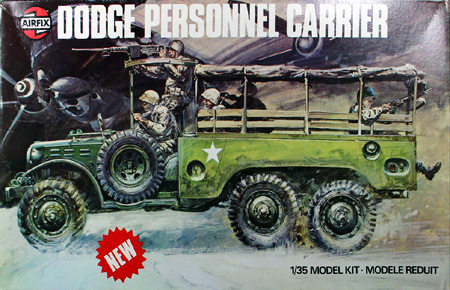

[08363-2] Dodge Personnel Carrier

1975(昭和50)年

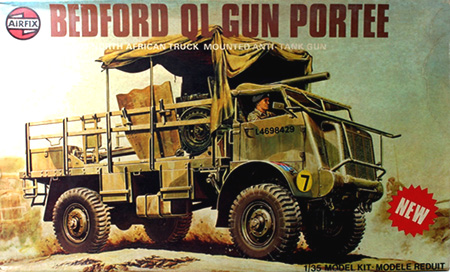

[08366-1] Bedford QL Gun Portee

1976(昭和51)年

[08367-4] 15-CWT Truck & 6 Pdr. Gun

1977(昭和52)年

[08368-7] CMP Field Artillery Tractor

1978(昭和53)年

謎の組織 CIC

———————————————————————————————————————

CIC (Consolidated Industry Cooperation)は英国におけるピアレスに相当する組織(対英輸出商社)ではないか?

大塚康生氏によれば、●ピアレスはエアフィックスへ金型を売却した、とあるが、これだけ読むと、エアフィックス版キットの販売は日本および米国でMAX製品が完全に販売が終了した後(1978(昭和53)年以降)に行われたように受け取れる。しかし信頼できる模型情報サイト(Scalemates.com)においては、エアフィックス版MAX製品は、1975(昭和51)年より販売されていることになっている。これをどう解釈すべきか?

一方、大塚康生氏は、●CICはベッドフォードの商品化に出資した、とも述べている。私は、ベッドフォード開発において突然CICなる組織が登場してくるのに違和感を感じていた。

結局のところ私は、これらの事実を併せて、●エアフィックスへの輸出は1975(昭和51)年から始まっていた、●MAX模型製品の英国輸出を担当していたのはCIC、との結論に至った。というのも、CICがベッドフォード開発に金を出したのは、MAX製品の英国輸出を担当していたゆえ、と考えればすべての辻褄が無理なく合うからだ。

さらに言えば、大塚康生氏は、●MAX模型が営業停止後に身を寄せた京商は平河町のビルにあって、そこにCICがテナントとして入っていた、と述べているが、これは、●CICが(ピアレス同様:後述)京商およびMAX模型の対英輸出を担っていた、という説を補強する事実になろう。

イタレリ版

![]()

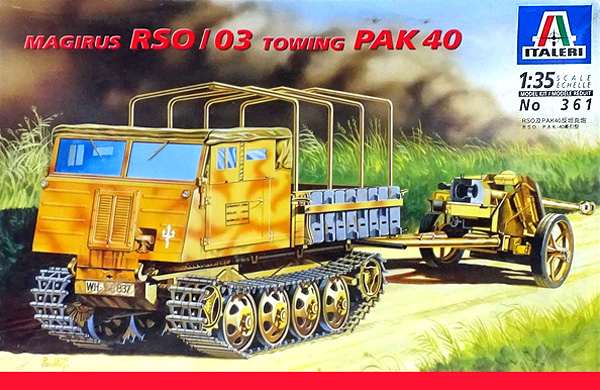

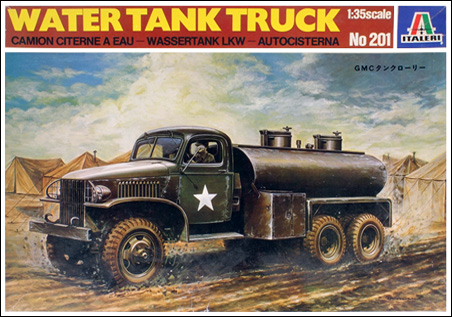

[201] GMC タンクローリー

MAX、トミー、エアフィックスには無かったバリエーション。

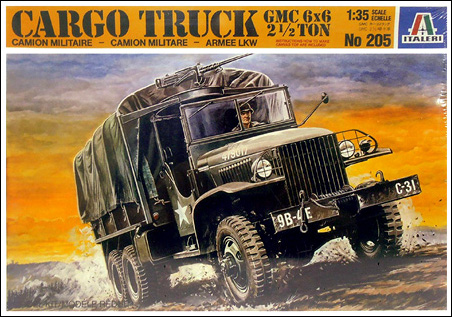

[205] GMC カーゴトラック

[226] ダッジ 3/4 救急車

[227] シュタイヤ RSO/01 トラクタ

[228] ダッジ 3/4トン コマンド(指揮偵察車)

[230] 1トン半 兵員輸送車

[231] ホワイト・スカウトカー M3A1

[232] 155㎜榴弾砲

[233] C.M.P トラック

[237] 3/4トン ウイスポンキャリア ビープ

[240] カナディアンシボレー・フィールドガントラクター

[241] ベッドフォード QL ガン・ポーティ

[245] M6 37㎜砲トラック

[323] 6ポンド砲

[324] ネーベルヴェルファー

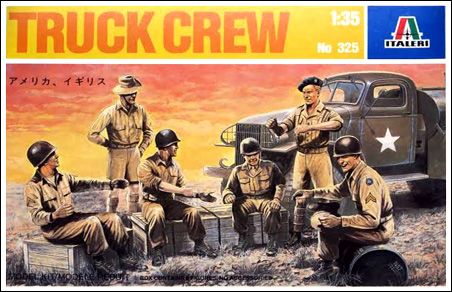

[325] トラック・クルー

金型のゆくえ

![]()

マックス解散後、金型はいきなり海外に流出したのではなく、しばらく国内にあって、ピアレスが使い、トミーが使った時代があった。これを以下のようだったと推測する。

考察 1

———————————————————————————————————————

1974 ピアレスMAX

ピアレスの動きはそのロゴタイプを見れば一目瞭然だ。彼らはロゴタイプを年ごとに変更していたからだ。

1975 ピアレスMAX

マックスが営業を停止すると、未完成の業務(たとえばベッドフォードガンポーティ)をCICが資金を出すなどして、完成にこぎつかせた。そうしてできた商品の権利はCICが所有したが、国内ではトミーが、国外ではマックス時代と同じくピアレスが販売した。(トミー・FVシリーズ/ピアレスCIC)

マックスは、まだCIC管理以外の金型の所有権を有していた。ゆえにピアレスMAXとピアレスCICのブランドは混在していた。

イタレリと提携していたトミーは、マックス&CIC製品、イタレリ製品を統合してトミーブランドで国内販売する一方、マックス&CIC製品をイタリアにも送っていた。(イタレリでのボックスアートがイラストの時代)

1976-1977 ピアレス

マックス、CICとも金型の所有権をピアレスに売却することになり、ここでブランドは単体でピアレス名義となる。しかしピアレスには生産能力は無いため、以前と同様、金型自体は日本に置き、生産は日本で行っていた。(ピアレス)

トミーはあらためてピアレスと契約を結び、ボックスにピアレスのロゴを入れて、旧マックス/CIC製品の国内販売を行うこととなる。生産はまだ日本。

1978 ピアレス

1979 ピアレス

ピアレスが金型の売却先を見つけたのだろう、ついに金型がアメリカに送られる時が来る。ここでトミーはマックス製品の販売を止めざるを得なくなる。

ピアレスは、金型がアメリカに着くと、そのままエアフィックスに売り飛ばした。(USでキットは生産されなかった)

エアフィックスは英連邦国で自社製品として販売した後、イタレリに金型を売り渡した。(イタレリのボックスアートがバーリンデンによる作例の時代)

イタレリは長期間にわたり、旧マックス製キットを売り続けている。マックスの金型はついに安住の地を得たかと思われたが・・・

考察 2

———————————————————————————————————————

TOMY FV Series

倒産したMAXの金型はいろいろなメーカーの名で売り続けられた。CIC、ピアレス、トミー、エアフィックス、イタレリ・・・そしてタミヤ。MAX模型で市販に至らなかった5種が追加されている。

考察 3

———————————————————————————————————————

考察 4

———————————————————————————————————————

MAX模型が営業を停止した後、京商に身を寄せ、一部のオータキに金型が回った事実へのヒントがここにある。

Peerless KYOSHO

京商の沿革はWikipediaによると以下の通り。

1963(昭和38)年10月 設立

鈴木久が創業

1966(昭和41)年 飯田橋に移転

東京都千代田区飯田橋文弘社ビルに移転し、業務を拡大。

1968(昭和43)年 本社ビル建設

千代田区平河町の500坪の土地に地上7階・地下1階の本社ビルを建設。京商本社として全社機能を持たせた。

1968(昭和43)年 KYOSHO USAを設立

アメリカ・カリフォルニア州に開設。

1974(昭和49)年 総合カタログの発行

細かな周辺機器まで含めた取り扱い製品を網羅した総合カタログを自社制作して発行。ほとんどのページをカラーとした.

1987(昭和59)年 厚木事業本部を建設

神奈川県厚木市の総坪数1,820坪の自社所有地に、9階建ての厚木事業本部を建設。同年、主要機能のほとんどを千代田区平河町の本社より移転。その後、隣接地220坪も購入。開発車両のテストコースとしてオンロード、オフロードの両コースも設営。

Peerless OTAKI

足立区千住緑町に存在していた(有)大滝製作所は、木製モデル時代から営業していた老舗中の老舗。1960年にプラスチックモデルに参入し、1970年代に全盛期を迎えるが、その後失速。1986年に倒産、消滅する。

大滝はミリタリー物で参入し一定の評価を得ていたが、70年代に入ってからのカーモデルの評価の方が高い。大滝倒産後、それらカーキットの金型の、1/12は童友社の、1/16はフジミの、1/24は有井の手に渡り、現在でも細々と再版されている。

大滝は1970年代初頭にはピアレスと組んで対米輸出を行っていた。

マックスが廃業した際、大滝がフォードGPの金型を持っていたのも縁があってのことだろう。

まわりまわって・・・

![]()

タミヤ・イタレリ

6 comments

匿名 says:

7月 4, 2023

詳細な情報をありがとうございました。

高校生時代MAX模型のキットを5‐6個買いましたが難しくて一つも完成しませんでした。

先ほどTBSラジオ「アフター6ジャンクション」内で大塚さんのキャリアが紹介され、その中でプラモデル開発(販売)に携わったとの話が出ました。

記事中にありますように「マニアは会社をつぶす」納得です。

take says:

2月 24, 2023

詳細情報な情報をありがとうございます。

知りたい内容がすべて整理されておりました。

大塚康生さんはタミヤRCの初代ワイルドウイリスから好きでした。

先程、フォードGPの良品がオークションに出ており、かなり頑張りましたが最後に競り負けました…。

また訪問させていただきます。

Satoshi Yoshizawa says:

11月 27, 2022

貴重な情報をありがとうございます。

私もMAX、トミー、イタレリのを(+エアフィックス版を少々)集めて持っているのですが、組んでおりません・・・

タケちゃん says:

11月 21, 2022

イギリス車両のMAX版は、ブレーキ回りの再現までされていますが、確かトミーもそうですが

、イタレり製品では、金型が一部無くなったのか

ブレーキ回りが省略されてしまっている。もっとも先の仕様のプラモを組んでいない人にはわからない事だが

Satoshi Yoshizawa says:

9月 30, 2021

コメントありがとうございます。

> 「駒形」が正解だと思います。

そうですよね、MAXのキットには駒形の所在地が印刷されてありますから!(笑

大塚氏は、きっと、都営浅草線の蔵前駅を通勤に使っていたのでしょう!それで蔵前という地名の方が印象強かったんでしょうね。

匿名 says:

9月 14, 2021

初めまして、興味深く拝見させていただきました。

住所に関する疑問点ですが、「駒形」が正解だと思います。

浅草橋から浅草に至る通りには多くの玩具、模型問屋があり、「蔵前問屋街」と呼ばれていました。マックス模型は蔵前の問屋と並んで存在していたので大塚氏は「蔵前」と記憶していたのでしょう。